*المؤتمر الثالث للحركة الثقافية في النبي شيت (الجلسة السابعة)

تطرح العلمانية اليوم إشكالياتها على المجتمعات الحداثية من جهة النظم المعرفية السائدة فيها، ومن جهة أنساقها القيمية، وانظمتها السياسية، وأنماط السلوك بين افرادها. وبهذه الصفة،. تثير هذه القضية نقاشا فكريا وإيديولوجياً تختلف درجة حدته باختلاف المجتمعات ومناخاتها الثقافية. فيتعصب لها البعض، ولكنهم ينقضون بهذا الموقف جانبا اساسيا من مرتكزاتها ومراميها. ويتعصب ضدها البعض الآخر، فيثبتون بالبرهان العملي ضرورتها وجدواها في تأسيس العلاقة الحقوقية بين أطراف العقد الاجتماعي.

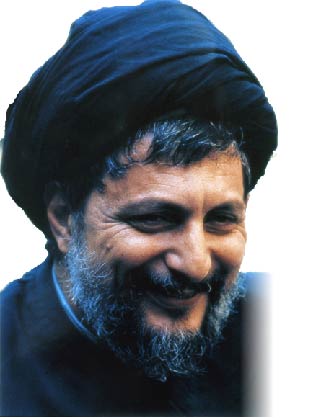

إن الاشكاليات التي أثارها وتثيرها العلمانية في الفكر العربي والاسلامي تضيف الى تاريخ هذا المفهوم أبعاداً جديدة، وتطرح عليه اسئلة في غاية الاهمية، من شأنها إغناء حمولته الثقافية التي تراكمت منذ عصر الانوار الاوروبي واصبحت ملكاً عاماً للفكر البشري العالمي. كما ان من شانها توسيع الآفاق التطبيقية لهذا المفهوم، بما توافق مع متطلبات وحاجات لم تكن من مشاغل الفكر الاوروبي الذي اطلقه، وبما ينسجم مع مضمونه النظري التأسيسي ويكمله. فما مفهوم الإمام السيد موسى الصدر للعلمانية، وكيف تعامل معه؟

لقد شغلت هذه المسألة حيّزاً واسعاً في كتابات سماحة الإمام، وفي خطبه ومواقفه التنظيرية التي يتناول فيها شؤون المجتمع اللبناني. ومن العسير، ان لم يكن من المستحيل، الاحاطة بجميع تلك الكتابات والخطب التي يحدد من العلمانية، في هذه المداخلة المحددة ضمن الاطار التنظيمي الذي كتبت من أجله. إلا أننا سوف نتوقف عند بعض النماذج البارزة التي نستطيع من خلالها تبيان المعالم الاساسية في فكر الإمام حول هذا الموضوع.

ففي حديث لمجلة الصياد، نشر في 5/6/1969، يقول: "أمامنا خطوط ثلاثة: التدين، الطائفية، العلمانية. وانا اخترت لنفسي خط التدين، لا الطائفية ولا العلمانية". وفي حديث لمجلة La Croix، نشر في 30/08/1970، يقول: "ان الدولة في لبنان ليست علمانية، بل إنها تمثل جميع الطوائف المختلفة، وتعتمد القيم الروحية التي هي مشتركة بين جميع الأديان". وفي محاضرة ألقاها في معهد الآداب الشرقية بجامعة القديس يوسف، 22/12/1970، يقول: "إن العلمنة بحد ذاتها لا تشكل نظاما. قد تكون صفة للنظام الديمقراطي، ويمكن جداً ان تكون صفة لشخص دكتاتور ما". وقال في حديث لجريدة البيرق، 10/04/1973: "اننا لا نرضى بالعلمنة، ولا نقبل بها عن الطائفية بديلاً، رغم رفضنا للطائفية، بل نطالب بدولة مؤمنة، غير طائفية". وما يكمل هذا الرأي في النصوص التي اطلعنا عليها لسماحته، هو حديث لمجلة "كل شيء"، 30/06/1973، جاء فيه: "ان بين الطائفية والعلمنة حلاً ثالثاً، هو للنظام المتديّن غير المتعسّف". ولكن، عندما ينتقل النقاش في موضوع العلمانية الى الجانب التطبيقي منها، نجد سماحته أكثر تفهماً لبعض الضرورات التي تلزم عن المبدأ العلماني في النظام السياسي. ففي مجلة الحوادث، 24/12/1976، يقول: "العلمنة بمعنى ألا يكون مصدر السلطة التنفيذية هو الدين (...) او بمعنى لال يكون مصدر التشريعات هو الدين، ان العلمنة باحد المعنيين هذين كانت وستبقى في لبنان". ثم يتابع هذه الفكرة في جريدة القبس الكويتية بتاريخ 11/02/1977: "أما إلغاء الطائفية السياسية فقد اخترناه دون العلمنة من أجل توفير الفرص السياسية للجميع. وبالتالي تحرير الكفاءات البشرية من جهة، وتحرير الأديان من المتاجرة، وإعطاء التعويضات المادية لها من جهة اخرى. ولكي نتمكن من الاحتفاظ بهذا الهدف، ومن احترام حرية المواطن في اختيار سبيله في إطار الأحوال الشخصية، نرفض العلمنة في هذا الاطار الذي وحده في لبنان ليس علمانياً. فالدولة والقوانين كلّها عدا الاحوال الشخصية علمانية، كل ذلك بالإضافة الى ان العلمنة هي محاكاة التجارب الاخرى في العالم، وبالتالي دفع المجتمع اللبناني الى التفاهة وافتقاد نكهته الخاصة".

خلاصة أفكاره في العلمانية

استنادا إلى هذه النصوص، والى بعض التوضيحات والتفاصيل الواردة في العديد من كتاباته المتنوعة، نجد ان موقف الإمام الصدر من العلمانية يرتكز على الاعتبارات التالية:

أولاً، ليست العلمانية بنظره نظاماً سياسياً، بل إنها إطار اجتماعي تقوم داخله أنظمة سياسية مختلفة، منها الديمقراطية ومنها الأنظمة المناقضة لها. ثانياً، أنها صفة ترتديها المجتمعات، كما يرتديها الافراد على السواء، بمعنى أن بإمكان المجتمع أن يكون علمانياً، وبإمكان الفرد أيضا أن يكون علمانياً في مجتمع غير علماني. ثالثاً، ان العلمانية موقف فكري يرفض الدين، وبهذا المعنى ترادف العلمانية الإلحاد. رابعاً، ان المجتمعات ثلاثة أنواع: المجتمع الطائفي، العلماني، والمتدين. أما الديمقراطية فهي نظام يمكن ان ينشأ في اي من هذه المجتمعات الثلاثة. خامسا، إن الدعوة الى العلمانية في لبنان تعني في نهاية التحليل تقليداً للغرب بحيث يفقد هذا الوطن خصوصياته اللبنانية.

إن هذا الموقف المتعدد العناصر، ينسجم مع المواقف المتقاربة التي يتخذها العالم العربي عموماً، والعالم الاسلامي خصوصاً من العلمانية، بصرف النظر عن التفاصيل النظرية والعقائدية التي يطول بها الشرح والتحليل في هذا المجال.

تختصر هذه العناصر الواردة أعلاه بعناوين ثلاثة:

إن ما يبّرر هذا المفهوم للعلمانية، هو تاريخ ظهورها في الغرب الأوروبي. ففي القرن الثامن عشر، وهو الذي سمّي بعصر الأنوار، طرح الفكر السياسي الأوروبي ضرورة التمييز بين رجال الدين ورجال الدنيا في الشأن السياسي، بما يعبر عنه في النظام السياسي بمبدأ فصل الدين عن الدولة. وتطبيقا لهذا المبدأ، حملت الثورة الفرنسية، بعد انتصارها، على رجال الدين والسلطة الكنسية. وبلغت الإجراءات الثورية درجة من العنف أدت إلى العديد من أحكام الإعدام التي تعرض لها الإكليروس، كهنة وراهبات، كما صودرت املاك الكنيسة، وألغيت الأعياد الدينية، وجميع المعالم الرموز الدينية من المجتمع الفرنسي، وذلك تحت نظام الجمهورية الأولى التي دامت ما يقارب السنتين. وقد عرفت هذه الفترة المظلمة من تاريخ فرنسا بعهد الإرهاب.

صحيح ان هذا الإجراء الثوري كان يتعارض تعارضاً اساسياً مع المبادئ السياسية التي برزت في عصر الأنوار، ما دعا المجالس الثورية المتعاقبة إلى إعادة النظر في الموقف السياسي الجاكوبي، ومحاولة إصلاح ما كان بالإمكان إصلاحه. ولكن الآثار السيئة التي تركها تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة في المجتمع الفرنسي خصوصا، والأوروبي عموما، جعلت نظرية العلمانية وإجراءات العلمنة تواجه صعوبات اساسية على مستوى النقاش الفكري والممارسة العملية على السواء. ففي عام 1906 رفض البابا بيوس العاشر أطروحة العلمانية باعتبارها تتعارض مع الخلاص الأبدي الذي هو غاية كل اجتماع بشري وكل نظام سياسي. وبعد انتصار الثورة البولشفية في روسيا، أعلنت النظام الشيوعي بصفته نظاماً علمانياً يرفض تدخل رجال الدين في أمور السياسة. ولكن النظرية الماركسية كانت تقف موقفاً سليياً من الدين نفسه، إلى حدّ اعتباره أفيوناً للشعب، ما جعل النظام الثوري القائم يضطهد الأديان ويمنع ممارستها بحرية في الدولة السوفياتية الجديدة.

لقد تشكل هذا المفهوم للعلمانية لدى الإمام الصدر استناداً إلى أنها تعني فصل الدين عن الدولة. فالديمقراطيات القائمة على مبادئ حقوق الانسان، والمساواة بين أفراد المجتمع، والتأكيد على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الفكر، والمعتقد، والتعبير عن الرأي ... إنما تربط مبادئها هذه بالعلمانية. ولكن الدكتاتوريات التي ظهرت في القارة الاوروبية منذ بدايات القرن العشرين، وعلى رأسها النظام اللينيني، ثم الستاليني، بالإضافة إلى النازية، والفاشية والفرنكوية... كلها أنظمة كانت تدّعي العلمانية من جهة إبعاد رجال الدين عن ممارسة السياسة في دول تلك الأنظمة. ولم تشد عن هذا الاتجاه الانظمة الدكتاتورية التي أسقطت آلاف الضحايا البريئة، ومارست أنواعاً شتّى من الاضطهاد والقمع وتقييد الحريات في بلدان اميركا الجنوبية، كالأرجنتين، وتشيلي وغواتيمالا ...

إن هذه الانظمة الدكتاتورية المستندة إلى مفهوم ذاتي ومصلحي للعلمانية، والتي كانت مدعومة من السياسة الاستعمارية الاميركية، جعلت الكنيسة الكاثوليكية في موقف حرج. فبعد المجمع الفاتيكاني الثاني المنعقد بين عامي 1962 و1965، بدأت تتشكل داخل الكنيسة بذور تيار فكري وسياسي يطرح على بساط البحث دور الكهنوت في الحياة الاجتماعية والسياسية، ويدعو إلى الخوض في معركة التحرير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وهذا ما سمي فيما بعد بلاهوت التحرير.

يفسر هذا الموقف تاريخ نشأة العلمانية وتكوين مبادئها وأهدافها، انها أطروحة نشأت في اوروبا، بعد فترة طويلة من الحروب الدينية استغرقت حوالي المئتي سنة. فطيلة القرون الوسطى الأوروبية، كانت سلطة الكنيسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلطة السياسية، إلى درجة أن الملك كان ظلاّ لله على الأرض. ومنذ النصف الثاني من القرن السادس عشر، أخذت الخلافات الدينية اللاهوتية تنعكس على الحياة الاجتماعية بصورة واضحة، لا سيما بأشكال مختلفة من الاضطرابات والمذابح والحروب الأهلية. وكان يواكب ذلك الوضع هيمنة معرفية من جانب الكنيسة على جميع مستويات الحركة العلمية والثقافية، وعلى أنماط السلوك والقيم الأخلاقية، وعلى الحياة العامة داخل المجتمعات الأوروبية. تجاه هذه الحالة، كان على الفلاسفة والمفكرين الأوروبيين أن يجدوا صيغة اجتماعية وسياسية جديدة تستطيع إيقاف الحروب الدينية، ورفع الاضطهاد والاستعباد عن كاهل الشعب، وفسخ التحالف العضوي الذي كان قائماً بين التاج والمذبح، والذي رأى فيه هؤلاء الفلاسفة والمفكرون انه سبب تلك الشرور والاضطرابات. ومنذ انتصار الثورة الفرنسية في آواخر القرن الثامن عشر، أخذت الاطروحة العلمانية تنتشر في مختلف بلدان اوروبا، إلى أن أصبحت اليوم قضية تشغل حيزاً كبيراً في ميادين الفكر الفلسفي، والسياسي، والاجتماعي، والاقتصادي والقانوني، في معظم دول العالم.

ولكن الأطروحة العلمانية عرفت العديد من التطورات، وإعادة النظر، والنقد والتصويب والتحسين بهدف جعلها منسجمة مع المجتمعات والأزمنة، وذلك منذ عصر الأنوار في اوروبا ولغاية اليوم. ففي مفهومها المعاصر، لا تتماهى العلمانية في جوهرها مع الإلحاد ولا ترفضه، كما انها لا تتماهى مع التدين ولا ترفضه. انها تتناول الفرد والمجتمع من جهة ما ان موضوع اهتمامها هو صاحب حق. وهذا يعني انها لا ترفض التدين ولا ترفض الإلحاد، لان كلا هذين الموقفين هو حق اعتقادي لصاحبه. انها تكرس الحق بحرية المعتقد، وتحمي صاحبه، أكان مؤمناً بوجود الله، أم مؤمناً بعدم وجوده. ولكنها تمنع أياً من هذين المعتقدين من أن يفرض نفسه على الآخرين في إطار مؤسسة الدولة. وبالتالي فهي لا تنظر إلى اعضاء الدولة، أي إلى الشعب، كمجموعة مؤمنين، بل كمواطنين متساوين امام القوانين التي اتفقوا على انشائها في مجتمعهم وفق مبدأ الإرادة العامة. إذا كانت العلمنة ترادف الإلحاد، فهذا يعني انها أصبحت نظرية تحتاج إلى علمنة. إن الإلحاد والتدين بنظر العلمانية هما شأنان مقبولان معا لدى الانسان باعتبارهما إمكانيتا خيار حرّ وشرعي.

يقودنا هذا الكلام إلى توضيح جوهر العلمانية: انها في الاساس موقف فكري تجاه مشكلة المعرفة. فموضوعات العلم تخضع لجملة معايير معرفية يحددها العقل، ويقبل بها الجميع من خلال تطبيق تلك المعايير. اما الموضوعات التي تنتسب إلى المطلق فهي خارجة عن إمكانيات العقل وقدراته المعرفية. وبالتالي، يصبح العقل إزاءها عاجزاً عن معرفتها، لأنه أداة غير صالحة لتلك المهمة. ولذلك فإنه، في وضعيته هذه، يمتنع أيضاً عن منع الناس عن التعامل مع موضوع المطلق بمواقف ايمانية. أما الحياة الاجتماعية فهي تستلزم قرارات صادرة عن صاحب السلطة (الشعب) ومستندة إلى معرفة. فالمطلق ليس موضوع معرفة، أما قوانين المجتمع الطبيعية فهي تشكّل موضوع معرفة عقلية، باعتبار ان المجتمع هو من نتاج العقل وإرادات البشر. وبتعبير آخر، ان العلمانية هي نمط تفكير يعتبر ان الحقيقة هي موضوع مسعى دائم اليها، اي انها مشروع. والمسعى في اقامة هذا المشروع هو مسعى تشاركي، أي أن للآخر دوراً في تعيين الحقيقة، وفي ممارستها. ان الحقيقة في الذهنية العلمانية ليست معطى اعطي وانتهى، ولم يبقَ علينا سوى تعميمه ونشره والتبشير به، والقتال من أجله. بل على العكس، فالعقل العلمي هو الذي يعطي الحقائق البشرية قيمتها وفعاليتها ووظيفتها في حياة الانسان المشتركة مع الآخرين. ان العقل العلمي الانساني يرفض اليقينية القطعية التي تتجاوز إمكانياته المعرفية.

ثم ان العلمانية بمفهومها المعاصر، لا يسعها أن تكون صفة مشتركة بين الديمقراطية والدكتاتورية. ذلك لأن هذه الأخيرة تتعامل مع الآخر استناداً إلى حقيقتها القطعية النهائية والمطلقة، بحيث ينتفي الرأي الآخر انتفاءاً تاماً. بينما تعني العلمانية الاعتراف بالآخر، اي الاعتراف للآخر بحقه في الاختلاف. وهذا يعني انك تعترف له بشرعية خياره الاعتقادي، اي ان عليك ان تعترف بأن معتقده هو واحد من الخيارات الممكنة شرعياً، والمتمتعة بشروط الوجود وبالحق بالوجود. وهذه الصلة بين الذات والآخر تكون الميدان العام الذي يتشارك المختلفون في صنعه. وكل سلوك عام (اي الذي يحصل في الميدان العام) لا يمكنه إلا ان يأخذ الآخر بعين الاعتبار ضمن ما تفرضه القوانين المساوية بين الجميع، بصرف النظر عن اختلافاتهم الخاصة، الطبيعية كاللون والعرق والجنس، أو الثقافية كالدين واللغة والعادات والرأي السياسي ...

ان العلمانية تحمل المبادئ المرجعية للديمقراطية: فهي لا تتحقق إلا في الديمقراطية، ولا تتحقق الديمقراطية إلا بالعلمانية. بدون الديمقراطية تفقد العلمانية مرتكزاتها الأساسية وتصبح عنواناً بغير مضمون. وبدون العلمانية تصبح الديمقراطية مجرد آليات صورية او شكلية (كالاقتراع مثلا) تسيء إلى مبدأ المساواة، والاعتراف بالحقوق والحريات العامة، بل إنها تصبح ستاراً لفظياً يخفي الاضطهاد والقمع والتمييز والدكتاتورية.

إن علماني الأمس ناضل من اجل التسامح، ولكن ليس بمعنى مسامحة القوي للضعيف، وليس بمعنى الموقف اللامبالي تجاه الآخر، وليس تعبيراً عن عجز في المواجهة، ولا خضوعاً لواقع. انه موقف يدل على مستوى ما بلغته ثقافة الديمقراطية. لذلك انتقلت العلمانية في تطور مدلولها من التسامح إلى التعددية. والتعددية تعني الاعتراف بالآخر كما يحدد هذا الأخر نفسه بنفسه، لا كما نريده نحن ان يكون. هذه التعددية تختلف عن منطق الأديان في الاعتراف بالآخر. ان المسيحية تعترف باليهودية، ولكن كما تراها هي من خلال معتقدها وشريعتها. والاسلام يعترف بالمسيحية واليهودية معاً، ولكن كما يراهما هو من خلال معتقده وشريعته. والتعددية لا تعني أيضاً اعتراف النظام التوتاليتاري بالأحزاب المختلفة، بحيث يكون الحزب الحاكم في السلطة والآخرون في السجن. فالعلمانية ليست اجتماع نقائض، بل تشارك ممكنات. إنها تحمي الانتماءات من الاستبعاد والرفض، والمنع، ولكنها أيضاً تمنع هذه الانتماءات من ان تستبعد، وان ترفض، وأن تمنع ...

انطلاقا من هذا المفهوم الجديد للعلمانية، يصبح من الضروري مناشدة العقل اللبناني، والعقل العربي، بما ناشد به سماحة الإمام قائلاً: "... المطلوب ان تصنع مستقبلاً يتساوى المواطنون فيه في الحقوق والواجبات، مستقبلاً يتمكن الوطن فيه من الوقوقف في وجه التحديات العالمية، وامام الاعتداءات الاسرائيلية العسكرية منها والثقافية والاقتصادية والحضارية، مستقبلاً يحفظ وينمي رسالة الوطن العالمية، ويجعل من الطوائف اللبنانية نوافذ حضارية على العالم، لا دويلات متصارعة، ويمكّن كل فئة من ان تعطي الوطن لا ان تأخذ منه وتنمو على حسابه، مستقبلاً تحس كل طائفة بأنها عزيزة تعطي ولا تشعر بأنها مظلومة ومصنفة ومحتقرة، مستقبلاً يكتفي كل مواطن من دون استثناء بالوطن، معتبراً انه خاسر لو خسر الوطن حتى لو قدم له العالم أجمع، مستقبلاً يكون الوطن ندوة الحوار الاسلامي – المسيحي وقاعدة اللقاء الأوروبي – العربي، ومختبر التفاعل الحضاري، بل يكون واحة للتجربة العالمية الناجحة غداً".