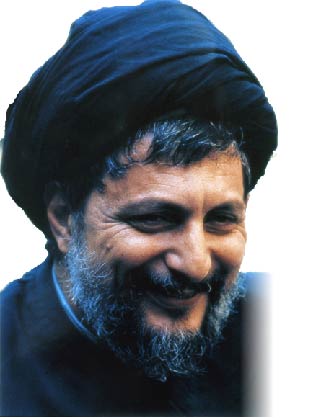

الكاتب:موسى الصدر

* تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، (د.ت).

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿والعاديات ضبحًا * فالموريات قدحًا * فالمغيرات صبحًا * فأثرن به نقعًا * فوسطن به جمعًا * إنَّ الإنسان لربه لكنودٌ * وإنه على ذلك لشهيدٌ * وإنه لحب الخير لشديدٌ * أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور * وحُصِّل ما في الصدور * إن ربهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ﴾ [العاديات]

صدق الله العظيم

الترجمة اللفظية لهذه السورة المباركة، العاديات جمع عادية، والعادية والعادي مثل فاعل من عدوْ، العدو يعني الركض، العاديات يعني الراكضات، ما هي الراكضات؟ يقولون الخيل، ويقولون الإبل، نحن نبحث في معنى العاديات. ﴿ضبحًا﴾ والضبح يعني تنفس الخيل الراكضة، يعني اللهث الشديد الذي يصدر من الفرس في حالة السرعة والمشي السريع، والعدو يسمونه ضبح.

﴿فالموريات قدحًا﴾، ﴿أفرأيتم النار التي تورون﴾ [الواقعة، 71] الإيراء يعني إشعال النار، الموريات يعني المشعلات، يعني كل ما يشعل النار. ﴿قدحًا﴾ قدح يعني شعلة قداحة، الزناد يسمى قداحة يعني شعلة نار، ﴿فالموريات قدحًا﴾ يعني المشعلات نارًا. ﴿فالمغيرات صبحًا﴾ مغيرة متفاعل من أغار، أغار يعني شنَّ الغارة. يعني الشخص أو الجماعات التي تغير وتحارب بغتة بقصد النهب والسيطرة، هذه الجماعة يسمونها المغيرات. ﴿صبحًا﴾ معناه واضح، يعني هذه الإغارات التي تحصل صباحًا باكرًا، نترجم المعنى اللفظي. ﴿فأثرن به نقعًا﴾ نقع يعني غبار، وأثرن يعني حركن، يعني تحريك الغبار. ﴿فوسطن به جمعًا﴾ وسط فلان، وسط الغرفة يعني دخل في وسطها. ووسط جمعًا يعني دخل في وسط الجمع. ﴿إن الإنسان لربه لكنودٌ﴾ كنود، الأرض الكنيدة يعني البخيلة التي لا تخصب، التي لا تعطي ثمارًا. والإنسان الكنود يعني الإنسان الجاحد البخيل الذي لا خير فيه. ﴿وإنه على ذلك لشهيدٌ﴾ واضح. ﴿وإنه لحب الخير لشديدٌ﴾ واضح. ﴿أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور﴾. بعثر يعني تفرق ومبعثر يعني متفرق، ﴿بعثر ما في القبور﴾ يعني ما في القبور يخرج بشكل متفرق، يعني كل ما في القبور يطلع، رسالة إلى يوم المعاد طبعًا. ﴿وحصِّل ما في الصدور﴾، حُصِّل يعني أُوْضِحَ واتضح واكْتُشِفَ ما في الصدور. ﴿إن ربهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ﴾.

العبارات والكلمات هذه ترجمتُها، لكن ما معنى التفسير؟ هنا كما قلت في الليالي السابقة للتفسير، الأيام التي كان رسول الله (ص) في مكة، وهذه سورة مكية أيضًا، ما كان له سلاح أبدًا إلا لفظه، إلا بيانه، وهذا السلاح كان ماضيًا جدًا في مكة باعتبار أن العرب كانوا يقدِّرون الفصاحة، ويتذوقون البلاغة، ويتقنون فهم الشعر والكلمة الفصيحة، ويحترمون الفصحاء والمعاني العالية، يعني كان عندهم صفاء في الفطرة. فهذه السور تستعمل أساليب بيانية قوية للتأثير على الناس، تعتمد ليس فقط على المنطق الفطري، شعور الناس بالمعاد وبعدم خلق الإنسان عبثًا.

في هذه السور، القرآن يعتمد على الأسلوب البياني اللماع المثير المهيّج، ولهذا يذكّر الناس ويعبر عن الأشياء التي يعرفونها ويصفها وصفًا جميلًا يأخذ بمجامع القلوب ثم يأتيهم بالكلمات والنصائح اللازمة كما وجدنا في عدة سور، استعمل القرآن هذه الكلمات. بعبارة أخرى القرآن كان من القوة والتأثير في اللفظ والسلاسة والروعة والجمال في المعنى إلى درجة ما كان يتمكن الرجل مهما كان ملحدًا، ومهما كان عدوًا وخصمًا للنبي إلا أن يخضع نتيجةً لقوة البيان.

نتساءل لماذا نحن في هذا العصر، لا نشعر بهذا الجمال في القرآن؟ هذا نتيجة لخلط الأذواق، يعني ذوقنا اختلط باللغات الأجنبية، باللغة الدارجة العادية وبالتعبيرات المختلفة وبضعفنا في تذوق الأدب. كلما تذوق الإنسان الأدب يستأنس بالقرآن أكثر، ويؤخذ بالتعبير القرآني أكثر.

القصة المعروفة أن العرب اجتمعوا وقالوا ماذا نعمل مع "محمد"؟ الرجل يتقدم تقدمًا سريعًا ويأخذ أولادنا ويؤثر في شبابنا، فأحدهم وهو "الوليد" معروف، قال: أنا يجب أن أسمع كلماته ثم أقول لكم ما هو علاجه، فحينما جاء إلى النبي وطلب إليه أن يقرأ له من القرآن، فبدأ النبي يقرأ بعض الآيات حتى وصل النبي (ص) إلى قراءة هذه الفقرة: ﴿فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقةً مثل صاعقة عادٍ وثمود﴾ [فصلت، 13]، ما كانت تعني أن يصبر وينتظر فصرخ وهرب، وقال: إن هذا الكلام كلام معروف – ومش حافظ نصوص كلامه – إنه كلام لا يشبه كلام البشر، ولهذا حاول أن يتهم هذا الكلام اتهامًا عميقًا وقال هذا سحر. وعبَّروا عن النبي بأنه ساحر يسحر الناس، وصار متداولًا هذا الهجوم بأن الرجل ساحر. هذا مما يدل على تأثر العربي بالإستماع للآيات القرآنية تأثرًا عميقًا.

وهنا أنقل لكم أيضًا كلامًا من أحد كبار العلماء، من علماء المسلمين غير العرب، "أبو الأعلى المودودي" في باكستان، هذا يتعجب جدًا ويقول أنا متعجب لماذا العرب ضعفاء بالإيمان مع أنهم يستمعون إلى لغة الوحي، يقول نحن يجب أن ندرس سنينًا وعشرات السنين حتى نتعود على فهم كلام الله. وهم العرب من طفولتهم يقدرون أن يفهموا وهذا توفيق لهم، إنهم مباشرةً يتمكنون من استماع كلام الله فيجب أن يكون تأثرهم أكثر؛ على هذا الأساس أنه كل من يتعرف على القرآن، يتذوق القرآن ويؤخذ بالقرآن بشكل متين.

هذه الآيات تصف مشهدًا من المشاهد المألوفة عند العرب، وهذا المشهد مشهد غارة مفاجئة التي كانت متعارفة عليها عند العرب، ولكن يشرح بهذه الآيات الخمس منظرًا ولوحة جميلة ومثيرة بكلمات أولًا قليلة ثم في الكلمات رنة وتقاطيع متناسبة يعني اللفظ يناسب المعنى، وبعدما يستمع الإنسان لهذه الآيات الخمس كأن المنظر بتفاصيله أمام عينه.

أو "الواو" فيه قسم، لماذا أقسم؟ لا أعرف. ﴿والعاديات ضبحًا﴾، يعني يحلف بالخيل الراكضة جماعات الخيل، فرق من الخيل الراكضات ضبحًا والتي تضبح ضبحًا. يعني تركض بسرعة وتتنفس وتصهل بسرعة، يعني هذا المنظر يصف جماعة من الخيل تركض وتضبح دلالة على النفس الشديد العميق، هذه القطعة الأولى. هذا الركض فورًا يصبح جريًا ومشيًا وصوتًا وفيه نار أيضًا.

﴿فالموريات قدحًا﴾ حوافر الخيل تصطدم بالصخور ونتيجةً لسرعة الاصطدام والاحتكاك يطلع شعلة من النار، القدح. وهذا طبيعي لسرعة الفرس، وقت الفرس يركض بسرعة يعمل هذا الشيء. لكن هذا الشيء قطعته صغيرة، أما إذا نريد نقول بسرعة يروحوا نقول فالموريات قدحًا، يعني هذه الخيل الجارية الضابحة من السرعة والقوة بشكل كأنه يولع النار، يعني مبين من فوق السرعة والصوت ومن تحت النار المورية. ﴿والعاديات ضبحًا فالموريات قدحًا﴾ توصيف سرعة وروعة المنظر. إلى أين يروحوا؟

﴿فالمغيرات صبحًا﴾ هؤلاء شنوا الغارة في الصباح، الصباح الباكر، يعني جماعة من الجيش يغيرون على فئة من الأعداء صباحًا. يعني على حين غفلة، لأن في الصبح غير مستعدين أن يقابلوا عدوهم فورًا ومن دون انتظار، فالخيل في هذا الوقت الذي يشن الغارة على عدو له.

﴿فأثرن به نقعًا﴾ هذه العاديات السريعات نتيجةً لهذا العدو وهذا الإيراء وهذه الغارة نتيجةً لهذا يثيرون الغبار، ﴿فأثرن به نقعًا﴾.

﴿فوسطن به جمعًا﴾ قبل أن ينتبه عدوهم عما صار وما هي القصة، الجمع والجيش المهيأ المنتظر لعمل ما قبل أن يستعد يفيق ويرى أن الخصم بينهم، فانتهى الموضوع. يعني وقت هذا الجيش يُغار عليه صباحًا من دون تحذير من قبل، انتهى. بين لحظة وأخرى يرى في وسط جماعته جيش الخصم دخل عليه.

مجموع هذه القطعة يعطينا المنظر واللوحة بأنه جماعة من الخيول هجموا صباحًا بسرعة مذهلة وبصوتٍ عالٍ ومع إيراء الأقداح والغبار الشديد فدخلت في وسط القوم وسيطرت عليهم. وصف للغارة التي كان العرب متعودين عليها، وصف جذاب للمستمع، اللفظ ﴿العاديات ضبحًا﴾، القِطَع من الوصف تتناسب مع شكل الغارة، السرعة والتخطيط والمفاجأة وسرعة النهاية، خمس آيات، انتهى كل شيء، سيطروا على الجماعة.

طيب! هنا أذكر بعض الآراء من المفسرين: قسم منهم قال العاديات هي الخيل. وقسم منهم قال العاديات هي الإبل، الجمال. سبب هذا البحث أنهم قالوا "واو" القسم يجب أن تكون تقديس للمقسم به، يعني نحن وقت نحلف يمين بالله أو بالرسول أو بحياة الصديق، نقدس الشيء الذي نقسم به. فقالوا كيف نحن نقدر نقول أن القرآن يقدس ﴿العاديات ضبحًا﴾؟ فإذًا يجب أن تكون العاديات في سبيل الله. والسورة في مكة. وما كان هناك من العاديات للإسلام، يعني خيول إسلامية تشن الغارة، ما كانت موجودة بوقتها. فإذًا، المقصود العاديات يعني الجمال، الإبل، العاديات التي تنقل الحجاج بين عرفات والمزدلفة، وبين المزدلفة ومنى، ثم وقعوا في مشكلة أنه "ضبحًا" هذا صوت نفس الخيل، ثم و﴿الموريات قدحًا﴾ مفروض أن يكون هناك شعلة من الأرجل. بينما الخيل له صوت وحوافر تقدح الشرر ولكن الإبل خفه ناعم لا يكوِّن شعلة.

وقسم منهم قال: ﴿العاديات﴾ باعتبار أنه بعد ذلك، المسلمون يكون لهم عاديات، اليمين لما بعد ذلك. لكن في الحقيقة هذه المسائل ليس لها لزوم. بعدما نحن عرفنا في بعض التفاسير السابقة حينما كنا نبحث في بعض الأيامين القرآنية التي سبقت، مثلًا: ﴿والعصر﴾ [العصر، 1] اليمين بالعصر. هناك قلنا أن الإسلام يحاول أن يعوِّد الإنسان على تقديس كل شيء، أولًا: على تقديس الكون ولهذا يحاول أن يقول: ﴿ألم ترَ أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب﴾ [الحج، 18].

وهكذا في المرحلة الثانية، الإسلام يريد أن يعوِّد الإنسان على قداسة كل عمل. كما نعلم نحن في التربية الإسلامية، الإسلام يريد أن يقول أن الإنسان في عمله التجاري "الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله" (1)، في عمله الزراعي يعبد الله، في درسه، في تدريسه، في اتصالاته مع الناس، في خدماته للناس؛ الإنسان دائمًا في حالة العبادة. قلنا أنه في بعض الوصايا للرسول (ص) حتى في النوم والأكل! الإنسان يعبد الله، نوم المؤمن عبادة، "نوم الصائم عبادة"، حتى الأكل، الضيافة عبادة، الأكل عند الصديق عبادة، الأكل من الحلال مع الشكر ومع الحمد وتحضيرًا للعمل عبادة.

يحاول الإسلام أن يعطي لجميع الأفعال صبغة العبادة، حتى في الزواج، أنتم تعلمون أن الزواج والعمل الجنسي كان أيام يقولون أنه كان في الأديان السابقة عمل خطيئة؛ الخطيئة الكبيرة، حتى إنهم يسمونه دنسًا. بينما الإسلام اعتبره سُنّة: "النكاح من سنتي فمن رغب عنه فقد رغب عن سنتي" (2) ، يعني أعطى للزواج صفة القداسة. وهكذا في الجهاد حلل في الجهاد القتل، إزهاق النفوس، غارة الأموال، أشياء الإنسان بطبيعته لا يرغب إليها ويعتبرها في المنطق الإنساني عمل غير سليم، ولكن حينما كان للدفاع وللحق ولأجل إنقاذ الحق وإنقاذ الضعيف من القوي، الجهاد، هذه الحرب الطاحنة التي فيها القتل وإزهاق الروح، الجهاد هو طبعًا أفضل العبادات.

فالإسلام كما يحاول في سورة العصر أو في سورة الشمس أو الضحى وأمثال ذلك أن يعطي مفهومًا عن قداسة العالم، هكذا يريد في هذه النقاط أن يعطي مفهومًا عن قداسة الأعمال كلها، كل عمل. هذه الغارات ﴿العاديات ضبحًا * فالموريات قدحًا﴾ ممكن يكون عبادة، أليس كذلك؟ فهذا يعطي صفة للغارة التي هي جهاد وهي عبادة. ولكن المهم في هذا التعبير أنه تعبير قريب لقلب الإنسان وخاصةً لقلب العرب المستمعين لهذه الكلمات، تعبير قريب لقلبهم بحيث بمجرد ما يسمعونه قلوبهم تحنو إلى هذا المعنى. ثم يصور "محمدًا" أن يحلف يمينًا بهذا المنظر الجميل الغيور المفرح الداعي إلى الاعتزاز، ثم ينتظرون لاستماع النتائج، هذه القطعة الأولى من الآية القرآنية، اليمين بهذه النقاط.

هنا بعض الترتيبات النحوية أرجو أن تنتبهوا لها، باعتبار هذا شيء مفيد لكم أيضًا، "الواو"، واو القسم. "العاديات" مفهوم، "ضبحًا" الضبح مصدر مفعول مطلق كيف مفعول مطلق ومن دون الفعل يستعمل؟ يقولون هذا بخط العامل يعني والعاديات الضابحات ضبحًا، باعتبار أن العاديات ملازمة للضابحات. فإذًا، كأن كلمة الضابحات أو التي تضبح ضبحًا موجودة في الآية. أليس كذلك؟ نقول نحن مثلًا ضربته ضربًا مفعول مطلق. ﴿فالموريات قدحًا﴾ و"قدحًا" مفهوم هنا أورى قدحًا أو أورت قدحًا يعني أشعلت نارًا، ما بحاجة إلى شيء على اعتبار أن يورون تورون نارًا. ﴿والعاديات ضبحًا * فالموريات قدحًا * فالمغيرات صبحًا﴾، هنا الصبح لا شيء، لا مفعول، ولا مفعول مطلق، ظرف، ظرف زمان. بعد ذلك "فأثرن" "الفاء" فاء العطف، والعطف على ماذا؟ "أثرن"، نحن ما عندنا فعل مسبق. عندنا: ﴿والعاديات ضبحًا * فالموريات قدحًا * فالمغيرات صبحًا﴾. فأثرن عطف على ماذا؟ باعتبار انه اسم الفاعل يقوم مقام الفعل يعني فأورينا قدحًا العاديات، أورينا قدحًا وأغرن صبحًا فأثرن نقعًا. أليس كذلك؟ على اعتبار أنه فعل واسم فاعل، وكل واحد يقوم مقام الآخر بالنسبة للعكس. ﴿فأثرن به نقعا﴾ بأي شيء؟ ضمير ومرجع الضمير معناه مثل ما يقولون، يعني فأثرن بالإيراء بالعدو بالغارة بهذه الأعمال التي حصلت أثرن بهذا الشيء نقعًا.

﴿فوسطن به جمعًا﴾ أي بهذا العمل وسط الجمع، الجمع هنا أيضًا مفعول لكلمة فوسطن مثل نقعًا الذي هو مفعول لأثرن. هذه النقطة النحوية الصغيرة التي يذكرها والتي يقولها مثلًا على هذه النقاط.

طيب! حلف القرآن اليمين بهذه اللوحة، بهذا المنظر المثير الذي يحرك شعور الناس، ويبين سرعة الإنجاز والحركة والحيوية والنشاط والمفاجآت. نحلف يمينًا بهذه الأشياء: ﴿إن الإنسان لربه لكنودٌ﴾، الإنسان بالنسبة إلى الله جاحد كافر بخيل لا يؤدي ما عليه من الواجب تجاه هذه النعم. ﴿وإنه على ذلك لشهيدٌ﴾، وهو يشهد بذلك، القرآن في كثير من الأحيان يستشهد الناس على أنفسهم. ﴿وإنه على ذلك لشهيدٌ﴾ الإنسان شهيد على نفسه بما عنده من الانحرافات وما عنده من الجحود والبخل أمام الواجب الإلهي.

﴿وإنه لحب الخير لشديدٌ﴾ الإنسان بالنسبة لحب الخير شديد، يعني طامع يحب الخير كثيرًا. أي خير؟ فُسِّرت كلمة الخير بالمال. والحقيقة أن الخير ليس معناه المال. ولكن بقرينة أن الإنسان جحود لله فإذًا، حب الخير يعني حب الخير ما عدا الإيمان، هنا الخير المادي. طيب ﴿إن الإنسان لربه لكنودٌ * وإنه على ذلك لشهيدٌ * وإنه لحب الخير لشديدٌ﴾. ويمكن أن يكون الخير معناه العام، يعني بعد هذا اليمين نحن نبدأ من ثلاثة أشياء:

أولًا: الإنسان جاحد بنعم ربه؛ الثاني: أن الإنسان كنود على نفسه بذلك؛ ثالثًا: الإنسان يحب الخير، وفي سبيل حب الخير شديد، يعني مصر وملح ومستميت في سبيل حب الخير، أي خير؟ حسب التوجيه والتربية إذا كان الإنسان إنسانًا ماديًا جاحدًا لله فحبه للخير، يعني للخير المادي، وإذا تمكن الدين أن يجعل من الإنسان اتجاهًا نحو الخير المعنوي وبيَّن له بأن ما عند الله خير وأبقى فإذًا، نحن نقدر أن نرى حب الخير يعني حب المعنويات لا حب الماديات.

هذا البحث الذي أنا أثرته في بعض ليالي عاشوراء بأن الإنسان بحسب ذاته طموح. والطموح عند الإنسان لا نهائي يعني يرغب بالمال، وحينما يصل إليه يرغب بالزيادة؛ يرغب بالجاه، وحينما يصل إليه يرغب بالزيادة، وهكذا. الإنسان طموح في حياته وفي ذاته والوسائل الموجودة عند الإنسان محدودة أليس كذلك؟ لأن الطموح غير محدود، والوسائل محدودة، يحدث صراع دائم. ومن باب المثل: كم حاكم يمكن أن يكون لبلد؟ شخص واحد. هذا يريد أن يكون حاكمًا، وهذا يريد أن يكون حاكمًا، كل واحد لا يرضى بأقل من أن يكون الحاكم المطلق، وهذا لا يقبل بأقل من أن يكون الحاكم المطلق، والحكم المطلق واحد، ويصير صراع. البلدة كم نائب فيها؟ نائب أو إثنان أو ثلاثة. ولكن المرشحين كثر، وكل واحد يريد أن يكون هذا النائب ويصير الصراع. المال، المزرعة، كم دونم أرض أقدر على إدارته، أنا أريده كله وأنت تريده كله ويحصل الصراع. دكانة، كم زبونًا يشترون اللحم أنت تريد كل الزبائن وأنا أريد كل الزبائن ويصير الاصطدام، أليس كذلك؟ وهكذا من هذه المصالح الصغيرة إلى المصالح الكبيرة باعتبار أن خط الإنسان واحد، لو أخذ الإنسان كل الأرض.

اليوم أميركا، كم من الأرض ومن البلاد تحت سيطرة أميركا؟ كثير، ومع ذلك تطمع في أن تسيطر على فيتنام مثلًا، أو تسيطر على قسم من أفريقيا مثلًا، أو على الشرق الأوسط. ومقابل أميركا موجود مثلًا روسيا لها أراضٍ إلى ما شاء الله، ولكن تطمع أن تسيطر أيضًا على الشرق وعلى الغرب وعلى كوبا وعلى كل مكان، والنتيجة لهذا الصراع يصير الاصطدام. فإذًا، نحن نتمكن أن نفسر الصراع الدائم عند البشر من أول الطفولة على اللعبة، بعدها على السيادة في البيت، بعدها على "القبضنة" بالحارة، وبعدها على تملك أراضي القرية، وبعدها على سحب زبائن السوق، وهكذا على النيابة، على الرئاسة، على الحكم، على الدنيا والصراع دائم ومستمر. لماذا الصراع؟ لأن البشر طامح، والوسيلة محدودة. ما يرضي طموح البشر محدود، فيصير الصراع الدائم. هذا تفسير الصراع. ليس الصراع كما يقول المكتب الفكري الماركسي بأن الظاهرة الطبيعية لكل موجود هي الصراع كما تعلمون Thesis و Anti thesis حسب تعبيرهم، هذا الصراع في الأمور البشرية يعني في الفعل البشري ناتج من عدم التطابق بين الطموح وبين وسائل إرضاء الطموح. كيف يحل الدين هذه المشكلة؟ هل يأخذ الطموح من الإنسان؟ لا لأنه إذا أخذنا الطموح من الإنسان، يموت الإنسان. الإنسان يصبح حجارة، يصبح آلة، يصبح حيوانًا، الإنسان الذي ليس له طموح عاجز، غير نشيط كما يظهر في المجتمعات البدائية، المجتمعات البدائية حيث كان البشر فيها لا يطمح، وكان يرضى فيها بحياة خفيفة.

لكن الدين ليس فقط يوقع ويمضي ويقرر الطموح، يضع طموح في الإنسان فكرة الله خالق السماوات والأرضين، وأنه كلكم واحد، وأنه أنت معادك تحشر بعد هذا الكون يوسع حدود الإنسان من الأرض إلى السماء، ومن الأزل إلى الأبد، ومن الدنيا إلى الآخرة؛ يعني يزيد حد الإنسان، يعني الآن أنا كموجود كفرد أشعر بأن رأسي في السماء، لماذا؟ من الله. أنا مخلوق لله ومرتبط به، أنا شعاع من شمس الكون. هذا هو خلق الطموح، يعني الدين يحاول خلق الطموح، لا يريد أن يحول دون طموح الإنسان، طموح الإنسان شيء مستحب.

طيب كيف يحل مشكلة الصراع؟ يوسع الوسائل، يعني يقول للإنسان يا بشر وسيلة إرضاء الطموح ليس فقط بمال أو جاه أو رئاسة أو لعبة أو السيطرة على أراضي القرية أو كسب الزبائن. وسيلة إرضاء الطموح متعددة منها وسائل مادية ومنها وسائل معنوية. إكسب درجات عند الله وجزاء الله أوفى ﴿وما عند الله خيرٌ وأبقى﴾ [القصص، 60]، إكسب بيوتًا في الجنة، إكسب أراضٍ في الجنة، وبساتين وأطفالًا في الجنة، إكسب سيطرة وقصورًا وحكمًا في الآخرة، إكسب رضى الله، إكسب عواطف القلوب المنكسرة.

يعني يريد أن يحول ما يرضي الطموح، ووسائل إرضاء الطموح يوفرها، وهكذا وسائل الصراع. قلت هذا حتى نصل لهذه الآية: ﴿وإنه لحب الخير لشديدٌ﴾ الإنسان يحب الخير. أي خير؟ وهذه سمة للإنسان. فإذًا، القرآن يحلف يمينًا أن الإنسان جاحد، ولكنه يحب الخير، بفطرته صالح ويحب الخير ويحب الأصلح، ما دام حلفنا يمينًا وأكدنا على أن الإنسان كنود وشهيد وشديد في حب الخير، ثم ماذا؟ ﴿أفلا يعلم﴾ هو لا يعلم، ماذا لا يعلم؟ القرآن لا يقول. فقط يقول ظرف، متى؟ ﴿إذا بعثر ما في القبور﴾، يعني يوم الحشر حينما يخرج الموتى من القبور، يخرج الموتى من القبور للحشر. كان يتمكن أن يقول إذا أخرج الموتى، أو "إذا أخرج ما في القبور"، لا، ﴿بعثر ما في القبور﴾ كلمة بُعثر متناسبة مع اللوحة الأولى من القرآن، تبعثر يعني خربط، يعني واحد طالع من هنا، واحد طالع رأسه، يد من هناك، رجل من هناك، تراب منبوش، وصخور واقعة هناك، ثم الجسد ليس باقيًا ليوم القيامة، يتوزع أليس كذلك؟ يتوزع إلى أين؟ قسم من هذا التراب تحول إلى شجرة التفاح، قسم يروح لمكان يتحول لصخرة، وقسم منها يصير حجارة وتبنى به هذه البناية أليس كذلك؟ "بُعثر" يعني كل شيء يهتز، قطعة من الحجارة تصير هنا، وقطعة من الحجارة تصير هناك، وشجرة التفاح وقطعة من الأرض وقطعة من الصخر ويصير خربطات، أليس كذلك؟ ﴿بعثر ما في القبور﴾ تمامًا شبيه بـ ﴿فأثرن به نقعًا * فوسطن به جمعًا﴾ في صدر الآية. ﴿إذا بعثر ما في القبور﴾ يعني البشر يعودون ليوم الحساب ﴿وحُصِّل ما في الصدور﴾ ويكشف ما في صدور الإنسان من الإخفاء والأحقاد والضغائن والمشاكل النفسية، يعني ينكشف كل شيء. إذا انكشف كل شيء، أفلا يعلم الإنسان، القرآن لا يذكر أنه ماذا يعلم، في آخر الآية ﴿إن ربهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ﴾، إن الله خالق الخلق خبير بذلك الوقت بالبشر، لكن هذا ليس مفعول ﴿يعلم﴾ لأن يعلم لا يتخذ "إن" مفعولًا. أفلا يعلم إذا كان معلولًا أن ربهم يجب أن يكون "إن ربهم" جملة مستقلة كختم المطاف خاتمة المطاف.

يقول: نحلف اليمين بهذه الغارة المثيرة أن الإنسان كنود ويحب الخير وهو شاهد على ذلك ولكن يا للأسف هذا الإنسان الذي يحب الخير ويحب الخير لنفسه وهو كنود هل لا يعلم؟ لا يعلم ماذا؟ ليذهب نفس السامع كل مذهب ممكن، وتمامًا واضح أن الإنسان ﴿إذا بعثر ما في القبور وحُصّل ما في الصدور﴾ وعلم أن الله خبير بكل شيء وأن هذا العالم ينتهي وأن حياة المادة محدودة، ﴿أفلا يعلم﴾ يعلم الحقيقة بأن من مصلحته أن يكون متوجهًا إلى العمل الصالح، والخير العميم، والحياة الدائمة، والسعادة الأبدية. ﴿أفلا يعلم﴾ أن السعادة في كسب رضى الله وفي عدم الجحود بنعم الله، متى يعلم هذه الأشياء؟ ﴿ إذا بعثر ما في القبور * وحصل ما في الصدور * أن ربهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ﴾، فإذًا، المطاف انتهى.

أول شيء يحلف يمينًا بهذا المنظر الغريب أن الإنسان سوف يعلم ذلك اليوم، ثم الشهادة على هذه الفقرات. التناسب الموجود بين الصدر والذيل، إن اليمين الذي أقسمه القرآن في الغارة شبيه جدًا بيوم المعاد، لأن يوم المعاد، الحيرة شبيهة بالغارة، لماذا؟ ﴿فوسطن به جمعًا﴾، أليس كذلك؟ ﴿فوسطن به جمعًا﴾ ما كان معناه؟ دخلت العصابة المغيرة، القوم صباحًا مرة قاموا ووجدوا العدو بينهم. أليس كذلك؟ هذه المفاجأة تمامًا كمفاجأة يوم القيامة سيطرة العدو وعدم تملك الأمر مشابهة ليوم القيامة. الغبار والتبعثر مشابهان ليوم القيامة، كشف خطط القوم وزوايا الجمع وخباياهم وأسلحتهم شبيهة بيوم القيامة ﴿وحُصِّل ما في الصدور﴾، المفاجأة شبيهة بيوم القيامة، الحركات وإيراء النار والسرعة والتحركات كل هذه مسائل شبيهة بيوم القيامة.

فإذًا، هذه الصورة المادية الحسية يرسمها امام أعين المستمع حتى حينما يصف القيامة، السامع يتمكن من الانتباه إلى الصورة المشابهة لأنه يرى صورة الغارة ويلمسها حتى إذا لم يرَ يتمكن أن يتصور أن يوم القيامة فيه شيء شبيه بهذا الشيء. حينئذٍ يهتز وحينما يهتز أمام هذا الشيء الله سبحانه وتعالى يضع أمامه الحقيقتين القائمتين ﴿إن الإنسان لربه لكنودٌ﴾ ﴿وإنه لحب الخير لشديدٌ﴾. كيف أنت تحب الخير وجاحد لله؟ يظهر أنك أنت لا تحب الخير، لأنه لو كنت تحب الخير كنت تحب الخير الأبدي، وأمامك ﴿إذا بُعثر ما في القبور * وحُصِّل ما في الصدور﴾. كيف أنك أنت تحب الخير ولكن بالخير الأوسع والأعمق والأوفى. فإذًا، أنت الذي تنظر وتلمس الغارة وتتذكر الغارة ويوم القيامة تنتبه إلى مصيرك وكن عالمًا وستعلم ﴿أفلا يعلم﴾، وهكذا تنتهي السورة بهذه الصورة الجميلة والمثيرة والموجهة.

والسلام عليكم.

- السؤال: (غير واضح)

- الجواب: ليس الله سبحانه وتعالى الذي يُقابَل. صحيح باعتبار أنه الإنسان المنحرف الذي مكر بالله، فالله خير الماكرين. الإنسان الذي يعادي الله، فالله عدوه. نحن نحكي عن الإنسان الذي لربه لكنود. فهذا صحيح أن الله ليس بخصمه الحقيقي ولكن هو يقابل جزاءه وأعماله التي هي عدوه الحقيقي: ﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا﴾ [آل عمران، 30]. يعني نحن يوم القيامة نواجه أعمالنا، ونريد أن نهرب من أعمالنا المتجسدة في يوم القيامة. فإذًا، أعمالنا هي أعداؤنا يوم القيامة، فوجئنا بلقائها في حالة من الذعر والمفاجأة والعنف والبعثرة وكشف الخبايا وفي هذه الحالة نحن يجب أن ننتبه الى هذا الأثر التربوي. هذا المنظر قرّب إلى ذهننا منظر يوم القيامة، ثم قال: أنت كنود، وأنت تعرف ذلك. ثم قال: أنت لحب الخير شديد، وكيف تجمع بين هاتين الصفتين؟ أنت تعلم، أفلا يعلم؟ يعلم حتمًا. ولهذا يترك المجال للإنسان حتى يتصور ما دام أنا أحب الخير وهذه صفتي. بمعنى ثانٍ يعرف أنه كنود، وأنا شهيد على ذلك. إذًا، حتى نصل إلى الخير كل الخير يجب أن أرجع إلى الله، وأن لا أكون كنودًا لذات الله.

- السؤال: (غير واضح)

- الجواب: أنت لا تسأل، التوبيخ والملامة للإنسان لا تجوز إلا إذا كان الإنسان مخيرًا، إذا كان الإنسان مسيرًا كيف الله سبحانه وتعالى يلومه ويوبخه.

غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم.

_______________

1- وسائل الشيعة، ج17، ص67.

2- مستدرك الوسائل، ج14، ص153.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿والعاديات ضبحًا * فالموريات قدحًا * فالمغيرات صبحًا * فأثرن به نقعًا * فوسطن به جمعًا * إنَّ الإنسان لربه لكنودٌ * وإنه على ذلك لشهيدٌ * وإنه لحب الخير لشديدٌ * أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور * وحُصِّل ما في الصدور * إن ربهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ﴾ [العاديات]

صدق الله العظيم

الترجمة اللفظية لهذه السورة المباركة، العاديات جمع عادية، والعادية والعادي مثل فاعل من عدوْ، العدو يعني الركض، العاديات يعني الراكضات، ما هي الراكضات؟ يقولون الخيل، ويقولون الإبل، نحن نبحث في معنى العاديات. ﴿ضبحًا﴾ والضبح يعني تنفس الخيل الراكضة، يعني اللهث الشديد الذي يصدر من الفرس في حالة السرعة والمشي السريع، والعدو يسمونه ضبح.

﴿فالموريات قدحًا﴾، ﴿أفرأيتم النار التي تورون﴾ [الواقعة، 71] الإيراء يعني إشعال النار، الموريات يعني المشعلات، يعني كل ما يشعل النار. ﴿قدحًا﴾ قدح يعني شعلة قداحة، الزناد يسمى قداحة يعني شعلة نار، ﴿فالموريات قدحًا﴾ يعني المشعلات نارًا. ﴿فالمغيرات صبحًا﴾ مغيرة متفاعل من أغار، أغار يعني شنَّ الغارة. يعني الشخص أو الجماعات التي تغير وتحارب بغتة بقصد النهب والسيطرة، هذه الجماعة يسمونها المغيرات. ﴿صبحًا﴾ معناه واضح، يعني هذه الإغارات التي تحصل صباحًا باكرًا، نترجم المعنى اللفظي. ﴿فأثرن به نقعًا﴾ نقع يعني غبار، وأثرن يعني حركن، يعني تحريك الغبار. ﴿فوسطن به جمعًا﴾ وسط فلان، وسط الغرفة يعني دخل في وسطها. ووسط جمعًا يعني دخل في وسط الجمع. ﴿إن الإنسان لربه لكنودٌ﴾ كنود، الأرض الكنيدة يعني البخيلة التي لا تخصب، التي لا تعطي ثمارًا. والإنسان الكنود يعني الإنسان الجاحد البخيل الذي لا خير فيه. ﴿وإنه على ذلك لشهيدٌ﴾ واضح. ﴿وإنه لحب الخير لشديدٌ﴾ واضح. ﴿أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور﴾. بعثر يعني تفرق ومبعثر يعني متفرق، ﴿بعثر ما في القبور﴾ يعني ما في القبور يخرج بشكل متفرق، يعني كل ما في القبور يطلع، رسالة إلى يوم المعاد طبعًا. ﴿وحصِّل ما في الصدور﴾، حُصِّل يعني أُوْضِحَ واتضح واكْتُشِفَ ما في الصدور. ﴿إن ربهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ﴾.

العبارات والكلمات هذه ترجمتُها، لكن ما معنى التفسير؟ هنا كما قلت في الليالي السابقة للتفسير، الأيام التي كان رسول الله (ص) في مكة، وهذه سورة مكية أيضًا، ما كان له سلاح أبدًا إلا لفظه، إلا بيانه، وهذا السلاح كان ماضيًا جدًا في مكة باعتبار أن العرب كانوا يقدِّرون الفصاحة، ويتذوقون البلاغة، ويتقنون فهم الشعر والكلمة الفصيحة، ويحترمون الفصحاء والمعاني العالية، يعني كان عندهم صفاء في الفطرة. فهذه السور تستعمل أساليب بيانية قوية للتأثير على الناس، تعتمد ليس فقط على المنطق الفطري، شعور الناس بالمعاد وبعدم خلق الإنسان عبثًا.

في هذه السور، القرآن يعتمد على الأسلوب البياني اللماع المثير المهيّج، ولهذا يذكّر الناس ويعبر عن الأشياء التي يعرفونها ويصفها وصفًا جميلًا يأخذ بمجامع القلوب ثم يأتيهم بالكلمات والنصائح اللازمة كما وجدنا في عدة سور، استعمل القرآن هذه الكلمات. بعبارة أخرى القرآن كان من القوة والتأثير في اللفظ والسلاسة والروعة والجمال في المعنى إلى درجة ما كان يتمكن الرجل مهما كان ملحدًا، ومهما كان عدوًا وخصمًا للنبي إلا أن يخضع نتيجةً لقوة البيان.

نتساءل لماذا نحن في هذا العصر، لا نشعر بهذا الجمال في القرآن؟ هذا نتيجة لخلط الأذواق، يعني ذوقنا اختلط باللغات الأجنبية، باللغة الدارجة العادية وبالتعبيرات المختلفة وبضعفنا في تذوق الأدب. كلما تذوق الإنسان الأدب يستأنس بالقرآن أكثر، ويؤخذ بالتعبير القرآني أكثر.

القصة المعروفة أن العرب اجتمعوا وقالوا ماذا نعمل مع "محمد"؟ الرجل يتقدم تقدمًا سريعًا ويأخذ أولادنا ويؤثر في شبابنا، فأحدهم وهو "الوليد" معروف، قال: أنا يجب أن أسمع كلماته ثم أقول لكم ما هو علاجه، فحينما جاء إلى النبي وطلب إليه أن يقرأ له من القرآن، فبدأ النبي يقرأ بعض الآيات حتى وصل النبي (ص) إلى قراءة هذه الفقرة: ﴿فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقةً مثل صاعقة عادٍ وثمود﴾ [فصلت، 13]، ما كانت تعني أن يصبر وينتظر فصرخ وهرب، وقال: إن هذا الكلام كلام معروف – ومش حافظ نصوص كلامه – إنه كلام لا يشبه كلام البشر، ولهذا حاول أن يتهم هذا الكلام اتهامًا عميقًا وقال هذا سحر. وعبَّروا عن النبي بأنه ساحر يسحر الناس، وصار متداولًا هذا الهجوم بأن الرجل ساحر. هذا مما يدل على تأثر العربي بالإستماع للآيات القرآنية تأثرًا عميقًا.

وهنا أنقل لكم أيضًا كلامًا من أحد كبار العلماء، من علماء المسلمين غير العرب، "أبو الأعلى المودودي" في باكستان، هذا يتعجب جدًا ويقول أنا متعجب لماذا العرب ضعفاء بالإيمان مع أنهم يستمعون إلى لغة الوحي، يقول نحن يجب أن ندرس سنينًا وعشرات السنين حتى نتعود على فهم كلام الله. وهم العرب من طفولتهم يقدرون أن يفهموا وهذا توفيق لهم، إنهم مباشرةً يتمكنون من استماع كلام الله فيجب أن يكون تأثرهم أكثر؛ على هذا الأساس أنه كل من يتعرف على القرآن، يتذوق القرآن ويؤخذ بالقرآن بشكل متين.

هذه الآيات تصف مشهدًا من المشاهد المألوفة عند العرب، وهذا المشهد مشهد غارة مفاجئة التي كانت متعارفة عليها عند العرب، ولكن يشرح بهذه الآيات الخمس منظرًا ولوحة جميلة ومثيرة بكلمات أولًا قليلة ثم في الكلمات رنة وتقاطيع متناسبة يعني اللفظ يناسب المعنى، وبعدما يستمع الإنسان لهذه الآيات الخمس كأن المنظر بتفاصيله أمام عينه.

أو "الواو" فيه قسم، لماذا أقسم؟ لا أعرف. ﴿والعاديات ضبحًا﴾، يعني يحلف بالخيل الراكضة جماعات الخيل، فرق من الخيل الراكضات ضبحًا والتي تضبح ضبحًا. يعني تركض بسرعة وتتنفس وتصهل بسرعة، يعني هذا المنظر يصف جماعة من الخيل تركض وتضبح دلالة على النفس الشديد العميق، هذه القطعة الأولى. هذا الركض فورًا يصبح جريًا ومشيًا وصوتًا وفيه نار أيضًا.

﴿فالموريات قدحًا﴾ حوافر الخيل تصطدم بالصخور ونتيجةً لسرعة الاصطدام والاحتكاك يطلع شعلة من النار، القدح. وهذا طبيعي لسرعة الفرس، وقت الفرس يركض بسرعة يعمل هذا الشيء. لكن هذا الشيء قطعته صغيرة، أما إذا نريد نقول بسرعة يروحوا نقول فالموريات قدحًا، يعني هذه الخيل الجارية الضابحة من السرعة والقوة بشكل كأنه يولع النار، يعني مبين من فوق السرعة والصوت ومن تحت النار المورية. ﴿والعاديات ضبحًا فالموريات قدحًا﴾ توصيف سرعة وروعة المنظر. إلى أين يروحوا؟

﴿فالمغيرات صبحًا﴾ هؤلاء شنوا الغارة في الصباح، الصباح الباكر، يعني جماعة من الجيش يغيرون على فئة من الأعداء صباحًا. يعني على حين غفلة، لأن في الصبح غير مستعدين أن يقابلوا عدوهم فورًا ومن دون انتظار، فالخيل في هذا الوقت الذي يشن الغارة على عدو له.

﴿فأثرن به نقعًا﴾ هذه العاديات السريعات نتيجةً لهذا العدو وهذا الإيراء وهذه الغارة نتيجةً لهذا يثيرون الغبار، ﴿فأثرن به نقعًا﴾.

﴿فوسطن به جمعًا﴾ قبل أن ينتبه عدوهم عما صار وما هي القصة، الجمع والجيش المهيأ المنتظر لعمل ما قبل أن يستعد يفيق ويرى أن الخصم بينهم، فانتهى الموضوع. يعني وقت هذا الجيش يُغار عليه صباحًا من دون تحذير من قبل، انتهى. بين لحظة وأخرى يرى في وسط جماعته جيش الخصم دخل عليه.

مجموع هذه القطعة يعطينا المنظر واللوحة بأنه جماعة من الخيول هجموا صباحًا بسرعة مذهلة وبصوتٍ عالٍ ومع إيراء الأقداح والغبار الشديد فدخلت في وسط القوم وسيطرت عليهم. وصف للغارة التي كان العرب متعودين عليها، وصف جذاب للمستمع، اللفظ ﴿العاديات ضبحًا﴾، القِطَع من الوصف تتناسب مع شكل الغارة، السرعة والتخطيط والمفاجأة وسرعة النهاية، خمس آيات، انتهى كل شيء، سيطروا على الجماعة.

طيب! هنا أذكر بعض الآراء من المفسرين: قسم منهم قال العاديات هي الخيل. وقسم منهم قال العاديات هي الإبل، الجمال. سبب هذا البحث أنهم قالوا "واو" القسم يجب أن تكون تقديس للمقسم به، يعني نحن وقت نحلف يمين بالله أو بالرسول أو بحياة الصديق، نقدس الشيء الذي نقسم به. فقالوا كيف نحن نقدر نقول أن القرآن يقدس ﴿العاديات ضبحًا﴾؟ فإذًا يجب أن تكون العاديات في سبيل الله. والسورة في مكة. وما كان هناك من العاديات للإسلام، يعني خيول إسلامية تشن الغارة، ما كانت موجودة بوقتها. فإذًا، المقصود العاديات يعني الجمال، الإبل، العاديات التي تنقل الحجاج بين عرفات والمزدلفة، وبين المزدلفة ومنى، ثم وقعوا في مشكلة أنه "ضبحًا" هذا صوت نفس الخيل، ثم و﴿الموريات قدحًا﴾ مفروض أن يكون هناك شعلة من الأرجل. بينما الخيل له صوت وحوافر تقدح الشرر ولكن الإبل خفه ناعم لا يكوِّن شعلة.

وقسم منهم قال: ﴿العاديات﴾ باعتبار أنه بعد ذلك، المسلمون يكون لهم عاديات، اليمين لما بعد ذلك. لكن في الحقيقة هذه المسائل ليس لها لزوم. بعدما نحن عرفنا في بعض التفاسير السابقة حينما كنا نبحث في بعض الأيامين القرآنية التي سبقت، مثلًا: ﴿والعصر﴾ [العصر، 1] اليمين بالعصر. هناك قلنا أن الإسلام يحاول أن يعوِّد الإنسان على تقديس كل شيء، أولًا: على تقديس الكون ولهذا يحاول أن يقول: ﴿ألم ترَ أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب﴾ [الحج، 18].

وهكذا في المرحلة الثانية، الإسلام يريد أن يعوِّد الإنسان على قداسة كل عمل. كما نعلم نحن في التربية الإسلامية، الإسلام يريد أن يقول أن الإنسان في عمله التجاري "الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله" (1)، في عمله الزراعي يعبد الله، في درسه، في تدريسه، في اتصالاته مع الناس، في خدماته للناس؛ الإنسان دائمًا في حالة العبادة. قلنا أنه في بعض الوصايا للرسول (ص) حتى في النوم والأكل! الإنسان يعبد الله، نوم المؤمن عبادة، "نوم الصائم عبادة"، حتى الأكل، الضيافة عبادة، الأكل عند الصديق عبادة، الأكل من الحلال مع الشكر ومع الحمد وتحضيرًا للعمل عبادة.

يحاول الإسلام أن يعطي لجميع الأفعال صبغة العبادة، حتى في الزواج، أنتم تعلمون أن الزواج والعمل الجنسي كان أيام يقولون أنه كان في الأديان السابقة عمل خطيئة؛ الخطيئة الكبيرة، حتى إنهم يسمونه دنسًا. بينما الإسلام اعتبره سُنّة: "النكاح من سنتي فمن رغب عنه فقد رغب عن سنتي" (2) ، يعني أعطى للزواج صفة القداسة. وهكذا في الجهاد حلل في الجهاد القتل، إزهاق النفوس، غارة الأموال، أشياء الإنسان بطبيعته لا يرغب إليها ويعتبرها في المنطق الإنساني عمل غير سليم، ولكن حينما كان للدفاع وللحق ولأجل إنقاذ الحق وإنقاذ الضعيف من القوي، الجهاد، هذه الحرب الطاحنة التي فيها القتل وإزهاق الروح، الجهاد هو طبعًا أفضل العبادات.

فالإسلام كما يحاول في سورة العصر أو في سورة الشمس أو الضحى وأمثال ذلك أن يعطي مفهومًا عن قداسة العالم، هكذا يريد في هذه النقاط أن يعطي مفهومًا عن قداسة الأعمال كلها، كل عمل. هذه الغارات ﴿العاديات ضبحًا * فالموريات قدحًا﴾ ممكن يكون عبادة، أليس كذلك؟ فهذا يعطي صفة للغارة التي هي جهاد وهي عبادة. ولكن المهم في هذا التعبير أنه تعبير قريب لقلب الإنسان وخاصةً لقلب العرب المستمعين لهذه الكلمات، تعبير قريب لقلبهم بحيث بمجرد ما يسمعونه قلوبهم تحنو إلى هذا المعنى. ثم يصور "محمدًا" أن يحلف يمينًا بهذا المنظر الجميل الغيور المفرح الداعي إلى الاعتزاز، ثم ينتظرون لاستماع النتائج، هذه القطعة الأولى من الآية القرآنية، اليمين بهذه النقاط.

هنا بعض الترتيبات النحوية أرجو أن تنتبهوا لها، باعتبار هذا شيء مفيد لكم أيضًا، "الواو"، واو القسم. "العاديات" مفهوم، "ضبحًا" الضبح مصدر مفعول مطلق كيف مفعول مطلق ومن دون الفعل يستعمل؟ يقولون هذا بخط العامل يعني والعاديات الضابحات ضبحًا، باعتبار أن العاديات ملازمة للضابحات. فإذًا، كأن كلمة الضابحات أو التي تضبح ضبحًا موجودة في الآية. أليس كذلك؟ نقول نحن مثلًا ضربته ضربًا مفعول مطلق. ﴿فالموريات قدحًا﴾ و"قدحًا" مفهوم هنا أورى قدحًا أو أورت قدحًا يعني أشعلت نارًا، ما بحاجة إلى شيء على اعتبار أن يورون تورون نارًا. ﴿والعاديات ضبحًا * فالموريات قدحًا * فالمغيرات صبحًا﴾، هنا الصبح لا شيء، لا مفعول، ولا مفعول مطلق، ظرف، ظرف زمان. بعد ذلك "فأثرن" "الفاء" فاء العطف، والعطف على ماذا؟ "أثرن"، نحن ما عندنا فعل مسبق. عندنا: ﴿والعاديات ضبحًا * فالموريات قدحًا * فالمغيرات صبحًا﴾. فأثرن عطف على ماذا؟ باعتبار انه اسم الفاعل يقوم مقام الفعل يعني فأورينا قدحًا العاديات، أورينا قدحًا وأغرن صبحًا فأثرن نقعًا. أليس كذلك؟ على اعتبار أنه فعل واسم فاعل، وكل واحد يقوم مقام الآخر بالنسبة للعكس. ﴿فأثرن به نقعا﴾ بأي شيء؟ ضمير ومرجع الضمير معناه مثل ما يقولون، يعني فأثرن بالإيراء بالعدو بالغارة بهذه الأعمال التي حصلت أثرن بهذا الشيء نقعًا.

﴿فوسطن به جمعًا﴾ أي بهذا العمل وسط الجمع، الجمع هنا أيضًا مفعول لكلمة فوسطن مثل نقعًا الذي هو مفعول لأثرن. هذه النقطة النحوية الصغيرة التي يذكرها والتي يقولها مثلًا على هذه النقاط.

طيب! حلف القرآن اليمين بهذه اللوحة، بهذا المنظر المثير الذي يحرك شعور الناس، ويبين سرعة الإنجاز والحركة والحيوية والنشاط والمفاجآت. نحلف يمينًا بهذه الأشياء: ﴿إن الإنسان لربه لكنودٌ﴾، الإنسان بالنسبة إلى الله جاحد كافر بخيل لا يؤدي ما عليه من الواجب تجاه هذه النعم. ﴿وإنه على ذلك لشهيدٌ﴾، وهو يشهد بذلك، القرآن في كثير من الأحيان يستشهد الناس على أنفسهم. ﴿وإنه على ذلك لشهيدٌ﴾ الإنسان شهيد على نفسه بما عنده من الانحرافات وما عنده من الجحود والبخل أمام الواجب الإلهي.

﴿وإنه لحب الخير لشديدٌ﴾ الإنسان بالنسبة لحب الخير شديد، يعني طامع يحب الخير كثيرًا. أي خير؟ فُسِّرت كلمة الخير بالمال. والحقيقة أن الخير ليس معناه المال. ولكن بقرينة أن الإنسان جحود لله فإذًا، حب الخير يعني حب الخير ما عدا الإيمان، هنا الخير المادي. طيب ﴿إن الإنسان لربه لكنودٌ * وإنه على ذلك لشهيدٌ * وإنه لحب الخير لشديدٌ﴾. ويمكن أن يكون الخير معناه العام، يعني بعد هذا اليمين نحن نبدأ من ثلاثة أشياء:

أولًا: الإنسان جاحد بنعم ربه؛ الثاني: أن الإنسان كنود على نفسه بذلك؛ ثالثًا: الإنسان يحب الخير، وفي سبيل حب الخير شديد، يعني مصر وملح ومستميت في سبيل حب الخير، أي خير؟ حسب التوجيه والتربية إذا كان الإنسان إنسانًا ماديًا جاحدًا لله فحبه للخير، يعني للخير المادي، وإذا تمكن الدين أن يجعل من الإنسان اتجاهًا نحو الخير المعنوي وبيَّن له بأن ما عند الله خير وأبقى فإذًا، نحن نقدر أن نرى حب الخير يعني حب المعنويات لا حب الماديات.

هذا البحث الذي أنا أثرته في بعض ليالي عاشوراء بأن الإنسان بحسب ذاته طموح. والطموح عند الإنسان لا نهائي يعني يرغب بالمال، وحينما يصل إليه يرغب بالزيادة؛ يرغب بالجاه، وحينما يصل إليه يرغب بالزيادة، وهكذا. الإنسان طموح في حياته وفي ذاته والوسائل الموجودة عند الإنسان محدودة أليس كذلك؟ لأن الطموح غير محدود، والوسائل محدودة، يحدث صراع دائم. ومن باب المثل: كم حاكم يمكن أن يكون لبلد؟ شخص واحد. هذا يريد أن يكون حاكمًا، وهذا يريد أن يكون حاكمًا، كل واحد لا يرضى بأقل من أن يكون الحاكم المطلق، وهذا لا يقبل بأقل من أن يكون الحاكم المطلق، والحكم المطلق واحد، ويصير صراع. البلدة كم نائب فيها؟ نائب أو إثنان أو ثلاثة. ولكن المرشحين كثر، وكل واحد يريد أن يكون هذا النائب ويصير الصراع. المال، المزرعة، كم دونم أرض أقدر على إدارته، أنا أريده كله وأنت تريده كله ويحصل الصراع. دكانة، كم زبونًا يشترون اللحم أنت تريد كل الزبائن وأنا أريد كل الزبائن ويصير الاصطدام، أليس كذلك؟ وهكذا من هذه المصالح الصغيرة إلى المصالح الكبيرة باعتبار أن خط الإنسان واحد، لو أخذ الإنسان كل الأرض.

اليوم أميركا، كم من الأرض ومن البلاد تحت سيطرة أميركا؟ كثير، ومع ذلك تطمع في أن تسيطر على فيتنام مثلًا، أو تسيطر على قسم من أفريقيا مثلًا، أو على الشرق الأوسط. ومقابل أميركا موجود مثلًا روسيا لها أراضٍ إلى ما شاء الله، ولكن تطمع أن تسيطر أيضًا على الشرق وعلى الغرب وعلى كوبا وعلى كل مكان، والنتيجة لهذا الصراع يصير الاصطدام. فإذًا، نحن نتمكن أن نفسر الصراع الدائم عند البشر من أول الطفولة على اللعبة، بعدها على السيادة في البيت، بعدها على "القبضنة" بالحارة، وبعدها على تملك أراضي القرية، وبعدها على سحب زبائن السوق، وهكذا على النيابة، على الرئاسة، على الحكم، على الدنيا والصراع دائم ومستمر. لماذا الصراع؟ لأن البشر طامح، والوسيلة محدودة. ما يرضي طموح البشر محدود، فيصير الصراع الدائم. هذا تفسير الصراع. ليس الصراع كما يقول المكتب الفكري الماركسي بأن الظاهرة الطبيعية لكل موجود هي الصراع كما تعلمون Thesis و Anti thesis حسب تعبيرهم، هذا الصراع في الأمور البشرية يعني في الفعل البشري ناتج من عدم التطابق بين الطموح وبين وسائل إرضاء الطموح. كيف يحل الدين هذه المشكلة؟ هل يأخذ الطموح من الإنسان؟ لا لأنه إذا أخذنا الطموح من الإنسان، يموت الإنسان. الإنسان يصبح حجارة، يصبح آلة، يصبح حيوانًا، الإنسان الذي ليس له طموح عاجز، غير نشيط كما يظهر في المجتمعات البدائية، المجتمعات البدائية حيث كان البشر فيها لا يطمح، وكان يرضى فيها بحياة خفيفة.

لكن الدين ليس فقط يوقع ويمضي ويقرر الطموح، يضع طموح في الإنسان فكرة الله خالق السماوات والأرضين، وأنه كلكم واحد، وأنه أنت معادك تحشر بعد هذا الكون يوسع حدود الإنسان من الأرض إلى السماء، ومن الأزل إلى الأبد، ومن الدنيا إلى الآخرة؛ يعني يزيد حد الإنسان، يعني الآن أنا كموجود كفرد أشعر بأن رأسي في السماء، لماذا؟ من الله. أنا مخلوق لله ومرتبط به، أنا شعاع من شمس الكون. هذا هو خلق الطموح، يعني الدين يحاول خلق الطموح، لا يريد أن يحول دون طموح الإنسان، طموح الإنسان شيء مستحب.

طيب كيف يحل مشكلة الصراع؟ يوسع الوسائل، يعني يقول للإنسان يا بشر وسيلة إرضاء الطموح ليس فقط بمال أو جاه أو رئاسة أو لعبة أو السيطرة على أراضي القرية أو كسب الزبائن. وسيلة إرضاء الطموح متعددة منها وسائل مادية ومنها وسائل معنوية. إكسب درجات عند الله وجزاء الله أوفى ﴿وما عند الله خيرٌ وأبقى﴾ [القصص، 60]، إكسب بيوتًا في الجنة، إكسب أراضٍ في الجنة، وبساتين وأطفالًا في الجنة، إكسب سيطرة وقصورًا وحكمًا في الآخرة، إكسب رضى الله، إكسب عواطف القلوب المنكسرة.

يعني يريد أن يحول ما يرضي الطموح، ووسائل إرضاء الطموح يوفرها، وهكذا وسائل الصراع. قلت هذا حتى نصل لهذه الآية: ﴿وإنه لحب الخير لشديدٌ﴾ الإنسان يحب الخير. أي خير؟ وهذه سمة للإنسان. فإذًا، القرآن يحلف يمينًا أن الإنسان جاحد، ولكنه يحب الخير، بفطرته صالح ويحب الخير ويحب الأصلح، ما دام حلفنا يمينًا وأكدنا على أن الإنسان كنود وشهيد وشديد في حب الخير، ثم ماذا؟ ﴿أفلا يعلم﴾ هو لا يعلم، ماذا لا يعلم؟ القرآن لا يقول. فقط يقول ظرف، متى؟ ﴿إذا بعثر ما في القبور﴾، يعني يوم الحشر حينما يخرج الموتى من القبور، يخرج الموتى من القبور للحشر. كان يتمكن أن يقول إذا أخرج الموتى، أو "إذا أخرج ما في القبور"، لا، ﴿بعثر ما في القبور﴾ كلمة بُعثر متناسبة مع اللوحة الأولى من القرآن، تبعثر يعني خربط، يعني واحد طالع من هنا، واحد طالع رأسه، يد من هناك، رجل من هناك، تراب منبوش، وصخور واقعة هناك، ثم الجسد ليس باقيًا ليوم القيامة، يتوزع أليس كذلك؟ يتوزع إلى أين؟ قسم من هذا التراب تحول إلى شجرة التفاح، قسم يروح لمكان يتحول لصخرة، وقسم منها يصير حجارة وتبنى به هذه البناية أليس كذلك؟ "بُعثر" يعني كل شيء يهتز، قطعة من الحجارة تصير هنا، وقطعة من الحجارة تصير هناك، وشجرة التفاح وقطعة من الأرض وقطعة من الصخر ويصير خربطات، أليس كذلك؟ ﴿بعثر ما في القبور﴾ تمامًا شبيه بـ ﴿فأثرن به نقعًا * فوسطن به جمعًا﴾ في صدر الآية. ﴿إذا بعثر ما في القبور﴾ يعني البشر يعودون ليوم الحساب ﴿وحُصِّل ما في الصدور﴾ ويكشف ما في صدور الإنسان من الإخفاء والأحقاد والضغائن والمشاكل النفسية، يعني ينكشف كل شيء. إذا انكشف كل شيء، أفلا يعلم الإنسان، القرآن لا يذكر أنه ماذا يعلم، في آخر الآية ﴿إن ربهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ﴾، إن الله خالق الخلق خبير بذلك الوقت بالبشر، لكن هذا ليس مفعول ﴿يعلم﴾ لأن يعلم لا يتخذ "إن" مفعولًا. أفلا يعلم إذا كان معلولًا أن ربهم يجب أن يكون "إن ربهم" جملة مستقلة كختم المطاف خاتمة المطاف.

يقول: نحلف اليمين بهذه الغارة المثيرة أن الإنسان كنود ويحب الخير وهو شاهد على ذلك ولكن يا للأسف هذا الإنسان الذي يحب الخير ويحب الخير لنفسه وهو كنود هل لا يعلم؟ لا يعلم ماذا؟ ليذهب نفس السامع كل مذهب ممكن، وتمامًا واضح أن الإنسان ﴿إذا بعثر ما في القبور وحُصّل ما في الصدور﴾ وعلم أن الله خبير بكل شيء وأن هذا العالم ينتهي وأن حياة المادة محدودة، ﴿أفلا يعلم﴾ يعلم الحقيقة بأن من مصلحته أن يكون متوجهًا إلى العمل الصالح، والخير العميم، والحياة الدائمة، والسعادة الأبدية. ﴿أفلا يعلم﴾ أن السعادة في كسب رضى الله وفي عدم الجحود بنعم الله، متى يعلم هذه الأشياء؟ ﴿ إذا بعثر ما في القبور * وحصل ما في الصدور * أن ربهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ﴾، فإذًا، المطاف انتهى.

أول شيء يحلف يمينًا بهذا المنظر الغريب أن الإنسان سوف يعلم ذلك اليوم، ثم الشهادة على هذه الفقرات. التناسب الموجود بين الصدر والذيل، إن اليمين الذي أقسمه القرآن في الغارة شبيه جدًا بيوم المعاد، لأن يوم المعاد، الحيرة شبيهة بالغارة، لماذا؟ ﴿فوسطن به جمعًا﴾، أليس كذلك؟ ﴿فوسطن به جمعًا﴾ ما كان معناه؟ دخلت العصابة المغيرة، القوم صباحًا مرة قاموا ووجدوا العدو بينهم. أليس كذلك؟ هذه المفاجأة تمامًا كمفاجأة يوم القيامة سيطرة العدو وعدم تملك الأمر مشابهة ليوم القيامة. الغبار والتبعثر مشابهان ليوم القيامة، كشف خطط القوم وزوايا الجمع وخباياهم وأسلحتهم شبيهة بيوم القيامة ﴿وحُصِّل ما في الصدور﴾، المفاجأة شبيهة بيوم القيامة، الحركات وإيراء النار والسرعة والتحركات كل هذه مسائل شبيهة بيوم القيامة.

فإذًا، هذه الصورة المادية الحسية يرسمها امام أعين المستمع حتى حينما يصف القيامة، السامع يتمكن من الانتباه إلى الصورة المشابهة لأنه يرى صورة الغارة ويلمسها حتى إذا لم يرَ يتمكن أن يتصور أن يوم القيامة فيه شيء شبيه بهذا الشيء. حينئذٍ يهتز وحينما يهتز أمام هذا الشيء الله سبحانه وتعالى يضع أمامه الحقيقتين القائمتين ﴿إن الإنسان لربه لكنودٌ﴾ ﴿وإنه لحب الخير لشديدٌ﴾. كيف أنت تحب الخير وجاحد لله؟ يظهر أنك أنت لا تحب الخير، لأنه لو كنت تحب الخير كنت تحب الخير الأبدي، وأمامك ﴿إذا بُعثر ما في القبور * وحُصِّل ما في الصدور﴾. كيف أنك أنت تحب الخير ولكن بالخير الأوسع والأعمق والأوفى. فإذًا، أنت الذي تنظر وتلمس الغارة وتتذكر الغارة ويوم القيامة تنتبه إلى مصيرك وكن عالمًا وستعلم ﴿أفلا يعلم﴾، وهكذا تنتهي السورة بهذه الصورة الجميلة والمثيرة والموجهة.

والسلام عليكم.

- السؤال: (غير واضح)

- الجواب: ليس الله سبحانه وتعالى الذي يُقابَل. صحيح باعتبار أنه الإنسان المنحرف الذي مكر بالله، فالله خير الماكرين. الإنسان الذي يعادي الله، فالله عدوه. نحن نحكي عن الإنسان الذي لربه لكنود. فهذا صحيح أن الله ليس بخصمه الحقيقي ولكن هو يقابل جزاءه وأعماله التي هي عدوه الحقيقي: ﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا﴾ [آل عمران، 30]. يعني نحن يوم القيامة نواجه أعمالنا، ونريد أن نهرب من أعمالنا المتجسدة في يوم القيامة. فإذًا، أعمالنا هي أعداؤنا يوم القيامة، فوجئنا بلقائها في حالة من الذعر والمفاجأة والعنف والبعثرة وكشف الخبايا وفي هذه الحالة نحن يجب أن ننتبه الى هذا الأثر التربوي. هذا المنظر قرّب إلى ذهننا منظر يوم القيامة، ثم قال: أنت كنود، وأنت تعرف ذلك. ثم قال: أنت لحب الخير شديد، وكيف تجمع بين هاتين الصفتين؟ أنت تعلم، أفلا يعلم؟ يعلم حتمًا. ولهذا يترك المجال للإنسان حتى يتصور ما دام أنا أحب الخير وهذه صفتي. بمعنى ثانٍ يعرف أنه كنود، وأنا شهيد على ذلك. إذًا، حتى نصل إلى الخير كل الخير يجب أن أرجع إلى الله، وأن لا أكون كنودًا لذات الله.

- السؤال: (غير واضح)

- الجواب: أنت لا تسأل، التوبيخ والملامة للإنسان لا تجوز إلا إذا كان الإنسان مخيرًا، إذا كان الإنسان مسيرًا كيف الله سبحانه وتعالى يلومه ويوبخه.

غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم.

_______________

1- وسائل الشيعة، ج17، ص67.

2- مستدرك الوسائل، ج14، ص153.