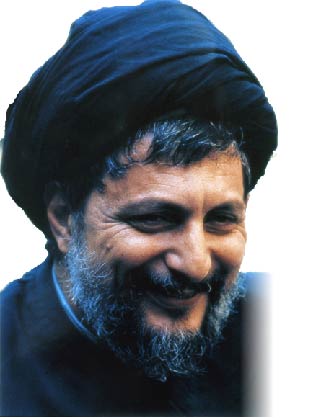

الكاتب:موسى الصدر

* تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، (د.ت).

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علقٍ * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم﴾ [العلق، 1-5]

صدق الله العظيم

باتفاق المفسرين وأصحاب السير والتاريخ، هذه الآيات المباركات، الآيات الأول التي نزلت على رسول الله (ص)، وطريقة النزول كما هي مذكورة في كتب السير أن رسول الله (ص) من أول عمره كان يشعر بانحراف الناس وبضلالتهم، وكان يشعر أيضًا بنتائج هذه الضلالة والمأساة التي يعيشها الإنسان في عصره. ولا شك أنه كان بعيدًا عن انحرافات زمانه، فهو قبل الإسلام كان من الحنفاء، يعني من الذين يعبدون الله على طريقة "إبراهيم" (ع).

فهو وأجداده وبعض الناس في الجزيرة كانوا على طريقة "إبراهيم" وهو أيضًا كان بعيدًا عن الانحرافات الخلقية والمعاصي الشائعة، مثلًا ما نُقِل عنه أنه ارتكب الربا أو وأد البنت أو حضر في بيوت الفساد الشائعة في عصره والتي كانت مركزًا ومجمعًا للشباب في أيامه. كان مترفعًا عن جميع انحرافات زمانه ويعيش مأساة الإنسان في عصره. ولهذا كان كثير التفكر، وكثير العبادة، وكثير الانعزال عن الناس، والتوجه إلى الله، والابتهال إلى الله وهو حزين بالنسبة إلى الوضع القائم. ولكن طوال عمره ما سُمِع منه أية دعوة لنبوته أو لكونه غير عادي بين الناس. كان معروفًا بين الناس بالأمانة، بالخلق، بالصحة، بالأخلاق الكريمة.

في الوقت الذي كان هو في "غار حراء" في خلال الاعتكافات والصلوات التي كان يصليها في "غار حراء" سمع هذه الفقرات، للمرة الأولى في تاريخ الوحي، قبل هذا لم يسمع أبدًا شيئًا من الوحي، سمع أنه يقال له ﴿اقرأ﴾ هذا الذي يكتبونه في كتب التفاسير والسير والأحاديث. سمع يقال له ﴿إقرأ﴾ فهو قال لست بقارئ. وهذا أيضًا معروف أن رسول الله (ص) كان أميًا ما كان يقرأ ولا يكتب. في كيفية استماع النبي آثار مختلفة فهناك من الروايات ورد فيها أن رسول الله يقول قد شاهدت "جبرائيل" ورأيت أن رجله على الأرض ورأسه في السماء وأياديه وأجنحته تملأ شرق العالم وغربه، وجد موجودًا غريبًا وعجيبًا يخاطبه ويقول ﴿إقرأ﴾. وفي بعض الآثار ورد أن رسول الله (ص) يقول سمعت كلمة ﴿إقرأ﴾ كأن السماء والأرض والحيطان والجو والفضاء والرمول والأشجار وكل ما يحيط بي من الموجودات الطبيعية تقول ﴿إقرأ﴾. ما كان صوتًا موجهًا من ناحية أو من زاوية، وهذا شيء طبيعي باعتبار أن كلام الله من الله ليس فيه تحديد للأبعاد لأن الله ليس له مكان حتى صوته يكون متوجهًا من مكان معين من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو من الجنوب، فجميع عناصر الوجود كانت تخاطبني وكنت أسمع ﴿إقرأ﴾.

هنا أبحاث مفصلة عند الفلاسفة وعند الباحثين خارجة عن إطار بحثنا، المفهوم من كل هذه الروايات، أنه شعر بأمر غير عادي بشكل غير طبيعي، أحس بإحساس ما أحس به من قبل أبدًا. ولهذا حينما سمع ﴿إقرأ﴾ شعر بنوع من الاضطراب لأنه أحس بحالة جديدة ما كان يحس بها في سابق الزمن أبدًا، فقال: أنا لست بقارئ، للمرة الثانية خوطب ﴿إقرأ﴾، فأجاب: لست بقارئ. وللمرة الثالثة خوطب ﴿إقرأ﴾، في المرة الثالثة أو في المرة الرابعة حسب الروايات وردت التتمة ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علقٍ * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم﴾.

هنا عدة نقاط، النقطة الأولى، "غار حراء" كان معبدًا ومكانًا لاعتكاف الرسول الأكرم ومنعزلًا له هناك يعبد الله. والملاحظ في "غار حراء" أنه متوجه إلى الكعبة. يعني أمام الغار فتحة مطلة على الكعبة، والملاحظ أيضًا في "غار حراء" أن "غار حراء" موجه نحو القدس يعني اتجاه غار حراء نحو الكعبة ونحو القدس معًا، هذه نقطة. النقطة الثانية، ما معنى كلمة ﴿إقرأ﴾؟ هل معنى كلمة ﴿إقرأ﴾ يعني اتلُ لأن القراءة معناها التلاوة؟ ﴿إقرأ﴾ معي. قل ﴿باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق﴾، هذا احتمال ومعنى.

المعنى الثاني ﴿إقرأ﴾ ليس معنى القراءة مخصوصًا بقراءة الحروف والكلمات، أو بقراءة الأسطر والخطوط، بل هناك في اللغة العربية، القراءة معناها أوسع من قراءة الخطوط. قد يقرأ الإنسان أمورًا من وجه إنسان آخر: أقرأ في وجهك الخوف أو الذكاء، أقرأ في وجهك الحاجة أو الغضب.

القراءة معناها الأوسع يشبه معنى الكلمات التي يستعملها القرآن في معانٍ واسعة، مثلًا السجود نستعمله في وضع الجبهة على الأرض، ولكن القرآن يستعمل السجود بمعنى أوسع: ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب﴾ [الحج، 18]. السجود في القرآن يستعمل بمعنى غاية الخضوع، ونهاية الإطاعة وتطبيق الأوامر الإلهية بدقة. السجود رمزه وتعبيره وإبرازه بشكل وضع الجبهة على الأرض. نفس الشيء القراءة، فالقراءة يمكن أن نفسرها لا بمعنى قراءة الكتاب والحرف بل بمعنى قراءة كتاب الكون، والحقيقة أن هذا المعنى ليس بعيدًا عن المنطق القرآني في آيات كثيرة، وليس بعيدًا عن الفكرة الإسلامية أساسًا، لأننا إذا لاحظنا نجد أن القرآن الكريم يؤكد أن القرآن دين الفطرة التي فطر الناس عليها، ونجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ [فصلت، 53]. يعني سبيل المعرفة الإلهية والإيمان بالله الذي هو الأساس الأصيل للدين عن طريق رؤية الآفاق والأنفس. في سورة الرحمن نقرأ أن نعم: ﴿الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان﴾ [الرحمن، 1-4]، ﴿علم القرآن﴾ [الرحمن، 2] يأتي قبل ﴿خلق الإنسان﴾ [الرحمن، 3]، مع أن الترتيب الواقعي حسب الظاهر يجب أن يكون بالعكس، يجب أن يكون أول شيء خلق الله الإنسان وعلمه القرآن. لكن الحقيقة أن القرآن الذي هو تعبير عن الشريعة الإلهية هي أسبق من خلق الإنسان.

ملخص هذه الجمل، التي ذكرت وغيرها أريد أن أقول وأرجو الانتباه أن الدين الإسلامي ليس دينًا وضعيًا منفصلًا عن الحقائق الكونية، بل حقائق وجواهر كونية، حقيقة الصِلات بين الإنسان وبين الكون. ولأجل هذا أذكر مثالًا، طالما كررت لكم هذا المثل: إن الإنسان يشتري مسجلة أو سيارة... هذه المسجلة أو السيارة لكي يستفيد منها، الشركة التي تبيع السيارة أو المسجلة تعطي بعض التعليمات. مثلًا الشركة تقول أن السيارة بحاجة إلى روداج خمسة آلاف كيلومتر أو أقل أو أكثر، يجب أن تسير قبل أن تطلع على الجبل بسرعة معينة محدودة. ثم الشركة تؤكد على كيفية استعمال السيارة أو المسجلة وبتغيير الزيت والبنزين وبوضع الطريق والتنظيفات وأمثال ذلك. هذه التعاليم التي تعطيها الشركة على أي أساس وبأي حق تعطي؟ على أساس أن الشركة هي التي صنعت هذه الماكينة، وهي تعرف خصوصيات وشؤون وأحكام وأحوال هذه الموتورات الموجودة في هذه الماكينة، ثم تبين لك بأنك إذا تريد أن تستفيد من هذه السيارة أو من هذه الماكينة يجب أن تسلك هذه الخطوط وتمشي طبق هذه التعاليم، هم أخبر بالشركة.

فالدين والإسلام شيء يشبه هذا، أن الله سبحانه وتعالى خالق الأرض وخالق ما في الأرض وخالق السماء وخالق ما في الكون، وهو يعلم ما هي مخلوقاته، وما حقيقتهم، وما آثارهم، وما مصالحهم، وما مضارهم، وهو الذي خلق الإنسان ويعرف حقيقة نفس الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ويعلم النزعات ونزعات الشر والخير والرغبات والحاجات وكل شيء في الإنسان. وبملاحظة معرفة حقيقة وضع الإنسان ومعرفة حقيقة الكون معرفة لا يعرف الكون والإنسان أحد سوى الله لهذه الدرجة؛ الله سبحانه وتعالى يقول أنا الخالق وأنا المكوِّن حتى تستفيد أنت من هذا الكون وتنمو وتكتمل في مختلف جوانب حياتك، أضع لك خطوطًا... هذه الخطوط ليست اعتباطية وعفوية، خطوط هي حقيقة صِلات الإنسان مع الكون ومع نفسه، تمامًا مثل التعاليم التي تعطيها الشركة بالنسبة لكيفية الاستفادة من السيارة.

فإذًا، خالق الكون وشارع ومشرع الدين واحد، خلق الكون وشرع الشريعة من مبدأ واحد. هناك تناسب بين واقع الكون وبين الشريعة الإلهية، الشريعة الإلهية يعني القوانين والحقائق الكونية التي يجب سلوكها في سبيل اكتمال الإنسان أو في سبيل إصلاح روابط الإنسان مع الكون، أو مع أخيه الإنسان وأمثال ذلك. فإذًا، الدين أو الإسلام نوع من الخلق في عالم التشريع منسجم مع الخلق في عالم التكوين، وهناك تناسب متين بين الشريعة وبين الخلق.

نرجع إلى بحثنا فنقول ﴿إقرأ﴾، يعني يا "محمد" إقرأ كتاب الكون، لأن الإيمان الصحيح والديانة الصحيحة تبدأ كما يقول القرآن: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ [فصلت، 53] من دراسة حقيقة الكون، فمعرفة الله تكون عن طريقه ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت﴾ [الغاشية، 17-20]. عن طريقه يتفكرون في خلق السماوات والأرض، عن هذه الطرق تكون معرفة الله، يعني قراءة الكون. ثم كلما ازدادت قراءة الإنسان للكون يعني كلما ازداد علم الإنسان بالخلق يزداد إيمان الإنسان، لأن هناك تناسبًا واقعيًا بين العلم وبين الإيمان، بين الكون وبين الشريعة، ﴿إقرأ﴾ يعني إقرأ كتاب الكون، أو ﴿إقرأ﴾ يعني إقرأ ما أوحي إليك وما أنزل إليك.

النقطة الثالثة، أن بدء الوحي الإلهي، بدء الرسالة المحمدية بكلمة ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علقٍ﴾، ﴿إقرأ﴾ للمرة الثانية ﴿وربك الأكرم﴾، صفته ﴿الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم﴾، ماذا تفهم من هذه المقدمة للدين؟ أول الكلام، أول الوحي، إقرأ وعلم وقلم، ما لم يعلم؛ مبين أن هذه الرسالة رسالة العلم، رسالة القراءة، رسالة التعليم، ولهذا في بدء الوحي بهذه الكلمات إيحاء صحيح وصريح للمسلمين بأن دين الإسلام دين العلم وهذا تمامًا ينطبق على ما سوف نبحث في مقدمة القرآن الكريم حول خلق الإنسان ومقام خلافة الله عن طريق ﴿علم آدم الأسماء كلها﴾ [البقرة، 31] كما جرى الحديث فيها سابقًا.

فإذًا، هذه الفقرات الأول من بدء الوحي الإلهي على قلب "محمد" (ص). ولا شك أن رسول الله بعد استلام هذه الفقرة شعر بحالة جديدة، مظهره الخارجي كان الرجفة والشعور بالبرد والشعور بالاستغراب، كان ينظر إلى السماء والأرض وهو راجع من "غار حراء" حتى يلجأ إلى بيته، إلى بيت "خديجة" فكان يشعر بأن الشجر والمدر والأرض والجبل والرمال - كما ورد في الروايات- تقول له: "السلام عليك يا رسول الله"؛ هذه الحالة الغريبة التي كانت غريبة بالنسبة إلى رسول الله لا نسميها حالة الخوف أو الرجفة أو الشك في نفسه، كما يسميها المفسرون. لكن الإنسان وقت يواجه حالة غريبة نادرة، حالة الدهشة... حالة تفتح السماء والأرض عليه، وحالة مخاطبة كل شيء له لا شك بأنه يشعر بنوع من الاضطراب والقلق فجاء إلى البيت، وقال: "زملوني"، وبعد ذلك نزلت الآية الثانية أو الوحي الثاني أنه ﴿يا أيها المدثر قم فأنذر﴾ [المدثر، 1-2] ليس وقت النوم ليس وقت التدثير والنوم في الفراش: ﴿قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر﴾ [المدثر، 2-6]. وهكذا نزل الوحي، الآيات تلو الآيات.

فإذًا، الآيات الأول: ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق﴾. في كلمة ﴿باسم ربك﴾، بحثنا في كلمة باسم الله في أول القرآن الكريم، كلمة باسم الله أنه القراءة باسم الله ما معناها؟ ليس فقط معناها أستعين باسم الله، حينما يتكلم نائب باسم الشعب أو شخص باسم وكيله أو موكله يعني الشعب يتكلم على لسان هذا الشخص كما بحثنا بشكل مفصل.

﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علقٍ﴾، والعلق يعني الدم المنعقد الذي يشبه العلقة أو العلقة يعني الحيوان، مشتقة من هذه الكلمة يعني الدم الجامد يريد أن يوحي أن الإنسان ويبين للإنسان بأنه أنت كنت دمًا جامدًا، علقة قبل حلول الروح فيه: ﴿ثم أنشأناه خلقًا آخر﴾ [المؤمنون، 14]، وبهذه الفترة الله سبحانه وتعالى خلقك وجعلك إنسانًا. ﴿إقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم﴾، معي في استعراض هذه الآيات: ﴿علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم﴾، هذه الديباجة مقدمة كتاب الوحي، مقدمة القرآن إيحاء كبير ودقيق وجميل إلى توجيه الإنسان نحو التعلم والقراءة والكتابة. وبعد هذه الفقرة تأتي آيات أخرى نزلت متأخرة مؤخرًا بعد تلك الآيات لكن السورة فيها وحدة طبعًا وانسجام.

﴿كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى﴾ [العلق، 6-7]. الإنسان موجود يتأثر بما يحيط به فكل ما يحيط بجسمه يؤثر في روحه، وكل حالاته النفسية تنعكس على جسمه وكل عمل يصدر عن الإنسان ينعكس على عقله وقلبه. الإنسان المعتدل يعيش في حالة معينة ولكن إذا صار عنده استغناء عن المال أو في الجاه أو في العلم، يطغى، إلا إذا كان مسددًا. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يكبر ويقوى، كلما قوي الإنسان يجب أن يزداد إيمانه، أنت اليوم تجد الرجل الأمي له درجة من الإيمان ولكن إذا تعلم يجب أن يكون إيمانه أكثر حتى يبقى متدينًا. الرجل العادي لا يرتكب المعاصي ولا يحتقر خلق الله ولا يرتكب الظلم، لكن إذا صار عنده جاه أو عنده مال أو عنده مجد يضيع، إلا إذا كان إيمانه ودينه أقوى. ولهذا نحن نقول أن في الحاكم وفي الخليفة نعتبر العصمة أو ما هو بمجال العصمة، لماذا؟ لأنه أنا كشخص عادي أقدر أن يكون لي درجة من الإيمان أحتفظ بديني وبإيماني وبنفسي، ولكن حينما صار لي سلطان كل تصرفاتي تنعكس على الناس بشكل أعمق وأكثر، والإنسان يضيع بطبيعة الحال، عندما يكون عنده ملك وتمكن.

ولهذا خطر الانحراف على الشاب أكثر من غيره، على الجميل أكثر من غيره، على الغني أكثر من غيره، على صاحب الجاه أكثر من غيره، على العالم أكثر من غيره كلما كان الإنسان من الكمال أو من الغنى أو من المكنة يجعله في خطر. ولهذا الأموال والأولاد في القرآن الكريم يعبر عنها بالفتنة، على أساس أنه وقت يزداد هذا الشيء يجب يكون الإيمان أكبر. فالإنسان: ﴿ليطغى أن رآه استغنى﴾ [العلق، 6-7] استغنى ليس فقط عنده مال ولهذا تجد ارتباطًا بين ربط العلم والمكانة بالله وبين هذه الآيات بأن الإنسان إذا استغنى بالعلم يشعر بالطغيان، إذا استغنى بالمال أو بالجاه يشعر بالطغيان: ﴿إن إلى ربك الرجعى﴾ [العلق، 8]. صحيح أنت تملك كل شيء لكن هذه أمانات بيدك سوف ترجع إلى الله، سوف تحاسب، تأديب للإنسان بأنك كنت علقًا، فالله هو الذي أكرمك وعلمك بالقلم وأغناك ولكن سوف ترجع إلى الله.

فإذًا، لا مجال للطغيان وللانحراف ما دام كل شيء من الله وجميع الأشياء أمانة من الله والإنسان مستخلف على كل هذه الأشياء.

ثم يستعرض صورًا للإنسان الطاغي، هذه الصور في الروايات نزلت أو ذكر في موردها "أبو جهل" أنه كان يمر فوجد رسول الله مصليًا فقال: والله سوف أدوس على رقبته. فرسول الله (ص) نهره فحصل بينه وبين رسول الله نوع من المشادة في هذا المكان وما توقف. وفي حديث آخر بأنه راح ورجع فقال: والله وجدت بيني وبينه خندقًا عميقًا وهكذا. ولكن كما يقول بعض كبار المفسرين آيات غير واردة في خصوص "أبي جهل" ولا آية واردة بخصوص شخص معين، المورد لا يخصص الآيات. مثلًا الآية تنزل في خصوص خبر ما: ﴿إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا﴾ [الحجرات، 6] مثلًا، لكن يستفيد منها في كل الأشياء. القرآن لجميع الأزمنة وجميع الأمكنة، في مورد معين تنزل آية ولكن لجميع الأمة، ففي مورد "أبي جهل" نزلت ولكن الآية عامة. ﴿أرأيت الذي ينهى * عبدًا إذا صلى * أرأيت إن كان على الهدى * أو أمر بالتقوى﴾ [العلق، 9-12]، وفي سورة ثانية ﴿أرأيت إن كذّب وتولى * ألم يعلم بأن الله يرى﴾ [العلق، 13-14] صور لواقع الإنسان. الصورة الأولى والثالثة صور قبيحة صور الطغيان، والصور الثانية صور الإنسان الذي يكون على الهداية.

﴿كلا﴾ ثم بعد هذه النصيحة قضية أن كل ما تملك من القوة والجاه والمال من الله، وأن الله خلقك من علق، وأنك سوف ترجع إلى الله، بعد هذه النصائح التوجيهية التربوية يستعمل أسلوب التهديد كما هو متعارف، ولكن التهديد بلغة هي كانت تنعكس على نفوس العرب كما قلنا على الفطرة العربية الطبيعية غير المشوهة، والتي كانت تنتبه إلى دقائق هذه الكلمات فكان يتأثر جدًا بهذه الآيات. ﴿كلا لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصية﴾ [العلق، 15] إذا ما انتهى "أبو جهل" أو أي إنسان ينهى ﴿عبدًا إذا صلى﴾ [العلق، 10] ويطغى إذا استغنى أو كذب وتولى، أي إنسان من هذا النوع الذي ضاع نتيجة للأمانة الإلهية، الله سبحانه وتعالى يؤدبه ﴿لئن لم ينتهِ لنسفعًا بالناصية﴾ النون للتأكيد الخفيفة مثلما يقولون، يعني لنأخذن بعنف بناصيته، الشعر هنا كني بالناصية ﴿ناصيةٍ كاذبةٍ﴾ [العلق، 16]، يعني سوف نأخذ بقوة وقهر هذه الناصية الموجودة على هذا الجبين الكاذب الكافر، طبعًا استعمال الكلمات في موردها حتى تعطي هذه الكلمات الانعكاس الروحي في نفوس المستمعين.

﴿لنسفعًا بالناصية ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئةٍ﴾ سوف نؤدبه، ماذا يقول بعد موت "أبي طالب" كما يقول "أبو جهل" أو ماذا يقول أي إنسان في العالم: ﴿فليدع ناديه﴾، هل هو يتوسل ويتمسك بجماعته، بناديه، بحزبه، ببني قومه، بعشيرته، بأي شيء يعتز؛ هو ينهرك، ويعارضك، ويعارض ﴿عبدًا إذا صلى﴾، كل عدو في سبيل الحق يحارب الحق على ماذا يستند؟ ﴿فليدع ناديه﴾؟ اتركه يدعو جماعته، ﴿سندع الزبانية﴾، إذا هو متمسك بالنادي، يتمسك بجماعته نحن ندعو ونسيطر عليه، "الزبانية" طبعًا الزبانية شأن من شؤون جهنم، شأن من شؤون العذاب. بهذه الطرق هذه الكلمات الفصيحة الغريبة كانت تفتح مجالها في عقول وقلوب العرب ولا تزال تفتح وتستعمل أساليب الدعوة والتهديد والتأديب والنصيحة، وبهذه الطريقة تجعل الإنسان يتأدب ويسلك السبيل الطيب الخير.

ثم تشير الآيات الكريمة في هذه الآية الأخيرة بأنه لا تخف، بأنه إذا يهددك بالسجود وأنه إذا سجدت يتصرف تصرفًا غاليًا؛ إذًا، السجود... هذا السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض، هذا السجود الذي هو غاية الخضوع والتواضع، لكن في الحقيقة وسيلة للتقرب إلى الله تعالى ووسيلة للاقتراب إلى الله تعالى ولهذا لا تطعه ولا تبالي برأي هذا وكن على ما أنت عليه سابقًا من السجود والإطاعة ولا شك بأن هذا يقربك إلى الله.

طبعًا، هذه الآية من آيات السجدة الأربع الواجبة في القرآن الكريم، والذي يتلو هذه الآية يسجد سجودًا واجبًا، ولا شرط في السجود الطهارة، والقبلة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، حتى وضع الأركان السبعة غير معتبر في هذا السجود. وحين يضع جبهته على الأرض أو أي مكان آخر يقول كلمات تدل على خضوع الإنسان وسجود الإنسان وتواضع الإنسان، والمستحب أن يقول: لا إله إلا الله حقًا حقًا، لا إله إلا الله إيمانًا وتصديقًا، لا إله إلا الله عبودية ورقًا، سجدت لك تعبدًا ورقًا لا مستأنفًا ولا مستكبرًا، أو ما يعطي هذا المعنى، معنى الخضوع والتواضع أمام الله والحقيقة أن التواضع الكامل والاستسلام الكامل أمام الله هو العظمة وهو الكبرياء... هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

بهذه الكلمة تنتهي هذه السورة التي هي السورة الأولى أو الآيات الأول منها هي الآيات الأولى من الوحي، وهكذا تنتهي أيضًا دراسة التفسير عندنا في هذه السنة، والإخوان إن شاء الله في خلال امتحاناتهم أيضًا يسألون عن بعض ما ذكر في هذه التفاسير، بإمكانهم أنه بخلال هذه الأيام يحضرون أنفسهم. وهذه السور التي قرأناها من آخر القرآن إلى هذه الآيات طبعًا على الأقل يجب أن يعرف ما معاني الكلمات وبعض الأشياء والتفاسير التي ذكرناها في خلال هذه الفترة والأشهر التي مرت.

غفر الله لنا ولكم.

والسلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علقٍ * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم﴾ [العلق، 1-5]

صدق الله العظيم

باتفاق المفسرين وأصحاب السير والتاريخ، هذه الآيات المباركات، الآيات الأول التي نزلت على رسول الله (ص)، وطريقة النزول كما هي مذكورة في كتب السير أن رسول الله (ص) من أول عمره كان يشعر بانحراف الناس وبضلالتهم، وكان يشعر أيضًا بنتائج هذه الضلالة والمأساة التي يعيشها الإنسان في عصره. ولا شك أنه كان بعيدًا عن انحرافات زمانه، فهو قبل الإسلام كان من الحنفاء، يعني من الذين يعبدون الله على طريقة "إبراهيم" (ع).

فهو وأجداده وبعض الناس في الجزيرة كانوا على طريقة "إبراهيم" وهو أيضًا كان بعيدًا عن الانحرافات الخلقية والمعاصي الشائعة، مثلًا ما نُقِل عنه أنه ارتكب الربا أو وأد البنت أو حضر في بيوت الفساد الشائعة في عصره والتي كانت مركزًا ومجمعًا للشباب في أيامه. كان مترفعًا عن جميع انحرافات زمانه ويعيش مأساة الإنسان في عصره. ولهذا كان كثير التفكر، وكثير العبادة، وكثير الانعزال عن الناس، والتوجه إلى الله، والابتهال إلى الله وهو حزين بالنسبة إلى الوضع القائم. ولكن طوال عمره ما سُمِع منه أية دعوة لنبوته أو لكونه غير عادي بين الناس. كان معروفًا بين الناس بالأمانة، بالخلق، بالصحة، بالأخلاق الكريمة.

في الوقت الذي كان هو في "غار حراء" في خلال الاعتكافات والصلوات التي كان يصليها في "غار حراء" سمع هذه الفقرات، للمرة الأولى في تاريخ الوحي، قبل هذا لم يسمع أبدًا شيئًا من الوحي، سمع أنه يقال له ﴿اقرأ﴾ هذا الذي يكتبونه في كتب التفاسير والسير والأحاديث. سمع يقال له ﴿إقرأ﴾ فهو قال لست بقارئ. وهذا أيضًا معروف أن رسول الله (ص) كان أميًا ما كان يقرأ ولا يكتب. في كيفية استماع النبي آثار مختلفة فهناك من الروايات ورد فيها أن رسول الله يقول قد شاهدت "جبرائيل" ورأيت أن رجله على الأرض ورأسه في السماء وأياديه وأجنحته تملأ شرق العالم وغربه، وجد موجودًا غريبًا وعجيبًا يخاطبه ويقول ﴿إقرأ﴾. وفي بعض الآثار ورد أن رسول الله (ص) يقول سمعت كلمة ﴿إقرأ﴾ كأن السماء والأرض والحيطان والجو والفضاء والرمول والأشجار وكل ما يحيط بي من الموجودات الطبيعية تقول ﴿إقرأ﴾. ما كان صوتًا موجهًا من ناحية أو من زاوية، وهذا شيء طبيعي باعتبار أن كلام الله من الله ليس فيه تحديد للأبعاد لأن الله ليس له مكان حتى صوته يكون متوجهًا من مكان معين من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو من الجنوب، فجميع عناصر الوجود كانت تخاطبني وكنت أسمع ﴿إقرأ﴾.

هنا أبحاث مفصلة عند الفلاسفة وعند الباحثين خارجة عن إطار بحثنا، المفهوم من كل هذه الروايات، أنه شعر بأمر غير عادي بشكل غير طبيعي، أحس بإحساس ما أحس به من قبل أبدًا. ولهذا حينما سمع ﴿إقرأ﴾ شعر بنوع من الاضطراب لأنه أحس بحالة جديدة ما كان يحس بها في سابق الزمن أبدًا، فقال: أنا لست بقارئ، للمرة الثانية خوطب ﴿إقرأ﴾، فأجاب: لست بقارئ. وللمرة الثالثة خوطب ﴿إقرأ﴾، في المرة الثالثة أو في المرة الرابعة حسب الروايات وردت التتمة ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علقٍ * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم﴾.

هنا عدة نقاط، النقطة الأولى، "غار حراء" كان معبدًا ومكانًا لاعتكاف الرسول الأكرم ومنعزلًا له هناك يعبد الله. والملاحظ في "غار حراء" أنه متوجه إلى الكعبة. يعني أمام الغار فتحة مطلة على الكعبة، والملاحظ أيضًا في "غار حراء" أن "غار حراء" موجه نحو القدس يعني اتجاه غار حراء نحو الكعبة ونحو القدس معًا، هذه نقطة. النقطة الثانية، ما معنى كلمة ﴿إقرأ﴾؟ هل معنى كلمة ﴿إقرأ﴾ يعني اتلُ لأن القراءة معناها التلاوة؟ ﴿إقرأ﴾ معي. قل ﴿باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق﴾، هذا احتمال ومعنى.

المعنى الثاني ﴿إقرأ﴾ ليس معنى القراءة مخصوصًا بقراءة الحروف والكلمات، أو بقراءة الأسطر والخطوط، بل هناك في اللغة العربية، القراءة معناها أوسع من قراءة الخطوط. قد يقرأ الإنسان أمورًا من وجه إنسان آخر: أقرأ في وجهك الخوف أو الذكاء، أقرأ في وجهك الحاجة أو الغضب.

القراءة معناها الأوسع يشبه معنى الكلمات التي يستعملها القرآن في معانٍ واسعة، مثلًا السجود نستعمله في وضع الجبهة على الأرض، ولكن القرآن يستعمل السجود بمعنى أوسع: ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب﴾ [الحج، 18]. السجود في القرآن يستعمل بمعنى غاية الخضوع، ونهاية الإطاعة وتطبيق الأوامر الإلهية بدقة. السجود رمزه وتعبيره وإبرازه بشكل وضع الجبهة على الأرض. نفس الشيء القراءة، فالقراءة يمكن أن نفسرها لا بمعنى قراءة الكتاب والحرف بل بمعنى قراءة كتاب الكون، والحقيقة أن هذا المعنى ليس بعيدًا عن المنطق القرآني في آيات كثيرة، وليس بعيدًا عن الفكرة الإسلامية أساسًا، لأننا إذا لاحظنا نجد أن القرآن الكريم يؤكد أن القرآن دين الفطرة التي فطر الناس عليها، ونجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ [فصلت، 53]. يعني سبيل المعرفة الإلهية والإيمان بالله الذي هو الأساس الأصيل للدين عن طريق رؤية الآفاق والأنفس. في سورة الرحمن نقرأ أن نعم: ﴿الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان﴾ [الرحمن، 1-4]، ﴿علم القرآن﴾ [الرحمن، 2] يأتي قبل ﴿خلق الإنسان﴾ [الرحمن، 3]، مع أن الترتيب الواقعي حسب الظاهر يجب أن يكون بالعكس، يجب أن يكون أول شيء خلق الله الإنسان وعلمه القرآن. لكن الحقيقة أن القرآن الذي هو تعبير عن الشريعة الإلهية هي أسبق من خلق الإنسان.

ملخص هذه الجمل، التي ذكرت وغيرها أريد أن أقول وأرجو الانتباه أن الدين الإسلامي ليس دينًا وضعيًا منفصلًا عن الحقائق الكونية، بل حقائق وجواهر كونية، حقيقة الصِلات بين الإنسان وبين الكون. ولأجل هذا أذكر مثالًا، طالما كررت لكم هذا المثل: إن الإنسان يشتري مسجلة أو سيارة... هذه المسجلة أو السيارة لكي يستفيد منها، الشركة التي تبيع السيارة أو المسجلة تعطي بعض التعليمات. مثلًا الشركة تقول أن السيارة بحاجة إلى روداج خمسة آلاف كيلومتر أو أقل أو أكثر، يجب أن تسير قبل أن تطلع على الجبل بسرعة معينة محدودة. ثم الشركة تؤكد على كيفية استعمال السيارة أو المسجلة وبتغيير الزيت والبنزين وبوضع الطريق والتنظيفات وأمثال ذلك. هذه التعاليم التي تعطيها الشركة على أي أساس وبأي حق تعطي؟ على أساس أن الشركة هي التي صنعت هذه الماكينة، وهي تعرف خصوصيات وشؤون وأحكام وأحوال هذه الموتورات الموجودة في هذه الماكينة، ثم تبين لك بأنك إذا تريد أن تستفيد من هذه السيارة أو من هذه الماكينة يجب أن تسلك هذه الخطوط وتمشي طبق هذه التعاليم، هم أخبر بالشركة.

فالدين والإسلام شيء يشبه هذا، أن الله سبحانه وتعالى خالق الأرض وخالق ما في الأرض وخالق السماء وخالق ما في الكون، وهو يعلم ما هي مخلوقاته، وما حقيقتهم، وما آثارهم، وما مصالحهم، وما مضارهم، وهو الذي خلق الإنسان ويعرف حقيقة نفس الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ويعلم النزعات ونزعات الشر والخير والرغبات والحاجات وكل شيء في الإنسان. وبملاحظة معرفة حقيقة وضع الإنسان ومعرفة حقيقة الكون معرفة لا يعرف الكون والإنسان أحد سوى الله لهذه الدرجة؛ الله سبحانه وتعالى يقول أنا الخالق وأنا المكوِّن حتى تستفيد أنت من هذا الكون وتنمو وتكتمل في مختلف جوانب حياتك، أضع لك خطوطًا... هذه الخطوط ليست اعتباطية وعفوية، خطوط هي حقيقة صِلات الإنسان مع الكون ومع نفسه، تمامًا مثل التعاليم التي تعطيها الشركة بالنسبة لكيفية الاستفادة من السيارة.

فإذًا، خالق الكون وشارع ومشرع الدين واحد، خلق الكون وشرع الشريعة من مبدأ واحد. هناك تناسب بين واقع الكون وبين الشريعة الإلهية، الشريعة الإلهية يعني القوانين والحقائق الكونية التي يجب سلوكها في سبيل اكتمال الإنسان أو في سبيل إصلاح روابط الإنسان مع الكون، أو مع أخيه الإنسان وأمثال ذلك. فإذًا، الدين أو الإسلام نوع من الخلق في عالم التشريع منسجم مع الخلق في عالم التكوين، وهناك تناسب متين بين الشريعة وبين الخلق.

نرجع إلى بحثنا فنقول ﴿إقرأ﴾، يعني يا "محمد" إقرأ كتاب الكون، لأن الإيمان الصحيح والديانة الصحيحة تبدأ كما يقول القرآن: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ [فصلت، 53] من دراسة حقيقة الكون، فمعرفة الله تكون عن طريقه ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت﴾ [الغاشية، 17-20]. عن طريقه يتفكرون في خلق السماوات والأرض، عن هذه الطرق تكون معرفة الله، يعني قراءة الكون. ثم كلما ازدادت قراءة الإنسان للكون يعني كلما ازداد علم الإنسان بالخلق يزداد إيمان الإنسان، لأن هناك تناسبًا واقعيًا بين العلم وبين الإيمان، بين الكون وبين الشريعة، ﴿إقرأ﴾ يعني إقرأ كتاب الكون، أو ﴿إقرأ﴾ يعني إقرأ ما أوحي إليك وما أنزل إليك.

النقطة الثالثة، أن بدء الوحي الإلهي، بدء الرسالة المحمدية بكلمة ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علقٍ﴾، ﴿إقرأ﴾ للمرة الثانية ﴿وربك الأكرم﴾، صفته ﴿الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم﴾، ماذا تفهم من هذه المقدمة للدين؟ أول الكلام، أول الوحي، إقرأ وعلم وقلم، ما لم يعلم؛ مبين أن هذه الرسالة رسالة العلم، رسالة القراءة، رسالة التعليم، ولهذا في بدء الوحي بهذه الكلمات إيحاء صحيح وصريح للمسلمين بأن دين الإسلام دين العلم وهذا تمامًا ينطبق على ما سوف نبحث في مقدمة القرآن الكريم حول خلق الإنسان ومقام خلافة الله عن طريق ﴿علم آدم الأسماء كلها﴾ [البقرة، 31] كما جرى الحديث فيها سابقًا.

فإذًا، هذه الفقرات الأول من بدء الوحي الإلهي على قلب "محمد" (ص). ولا شك أن رسول الله بعد استلام هذه الفقرة شعر بحالة جديدة، مظهره الخارجي كان الرجفة والشعور بالبرد والشعور بالاستغراب، كان ينظر إلى السماء والأرض وهو راجع من "غار حراء" حتى يلجأ إلى بيته، إلى بيت "خديجة" فكان يشعر بأن الشجر والمدر والأرض والجبل والرمال - كما ورد في الروايات- تقول له: "السلام عليك يا رسول الله"؛ هذه الحالة الغريبة التي كانت غريبة بالنسبة إلى رسول الله لا نسميها حالة الخوف أو الرجفة أو الشك في نفسه، كما يسميها المفسرون. لكن الإنسان وقت يواجه حالة غريبة نادرة، حالة الدهشة... حالة تفتح السماء والأرض عليه، وحالة مخاطبة كل شيء له لا شك بأنه يشعر بنوع من الاضطراب والقلق فجاء إلى البيت، وقال: "زملوني"، وبعد ذلك نزلت الآية الثانية أو الوحي الثاني أنه ﴿يا أيها المدثر قم فأنذر﴾ [المدثر، 1-2] ليس وقت النوم ليس وقت التدثير والنوم في الفراش: ﴿قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر﴾ [المدثر، 2-6]. وهكذا نزل الوحي، الآيات تلو الآيات.

فإذًا، الآيات الأول: ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق﴾. في كلمة ﴿باسم ربك﴾، بحثنا في كلمة باسم الله في أول القرآن الكريم، كلمة باسم الله أنه القراءة باسم الله ما معناها؟ ليس فقط معناها أستعين باسم الله، حينما يتكلم نائب باسم الشعب أو شخص باسم وكيله أو موكله يعني الشعب يتكلم على لسان هذا الشخص كما بحثنا بشكل مفصل.

﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علقٍ﴾، والعلق يعني الدم المنعقد الذي يشبه العلقة أو العلقة يعني الحيوان، مشتقة من هذه الكلمة يعني الدم الجامد يريد أن يوحي أن الإنسان ويبين للإنسان بأنه أنت كنت دمًا جامدًا، علقة قبل حلول الروح فيه: ﴿ثم أنشأناه خلقًا آخر﴾ [المؤمنون، 14]، وبهذه الفترة الله سبحانه وتعالى خلقك وجعلك إنسانًا. ﴿إقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم﴾، معي في استعراض هذه الآيات: ﴿علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم﴾، هذه الديباجة مقدمة كتاب الوحي، مقدمة القرآن إيحاء كبير ودقيق وجميل إلى توجيه الإنسان نحو التعلم والقراءة والكتابة. وبعد هذه الفقرة تأتي آيات أخرى نزلت متأخرة مؤخرًا بعد تلك الآيات لكن السورة فيها وحدة طبعًا وانسجام.

﴿كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى﴾ [العلق، 6-7]. الإنسان موجود يتأثر بما يحيط به فكل ما يحيط بجسمه يؤثر في روحه، وكل حالاته النفسية تنعكس على جسمه وكل عمل يصدر عن الإنسان ينعكس على عقله وقلبه. الإنسان المعتدل يعيش في حالة معينة ولكن إذا صار عنده استغناء عن المال أو في الجاه أو في العلم، يطغى، إلا إذا كان مسددًا. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يكبر ويقوى، كلما قوي الإنسان يجب أن يزداد إيمانه، أنت اليوم تجد الرجل الأمي له درجة من الإيمان ولكن إذا تعلم يجب أن يكون إيمانه أكثر حتى يبقى متدينًا. الرجل العادي لا يرتكب المعاصي ولا يحتقر خلق الله ولا يرتكب الظلم، لكن إذا صار عنده جاه أو عنده مال أو عنده مجد يضيع، إلا إذا كان إيمانه ودينه أقوى. ولهذا نحن نقول أن في الحاكم وفي الخليفة نعتبر العصمة أو ما هو بمجال العصمة، لماذا؟ لأنه أنا كشخص عادي أقدر أن يكون لي درجة من الإيمان أحتفظ بديني وبإيماني وبنفسي، ولكن حينما صار لي سلطان كل تصرفاتي تنعكس على الناس بشكل أعمق وأكثر، والإنسان يضيع بطبيعة الحال، عندما يكون عنده ملك وتمكن.

ولهذا خطر الانحراف على الشاب أكثر من غيره، على الجميل أكثر من غيره، على الغني أكثر من غيره، على صاحب الجاه أكثر من غيره، على العالم أكثر من غيره كلما كان الإنسان من الكمال أو من الغنى أو من المكنة يجعله في خطر. ولهذا الأموال والأولاد في القرآن الكريم يعبر عنها بالفتنة، على أساس أنه وقت يزداد هذا الشيء يجب يكون الإيمان أكبر. فالإنسان: ﴿ليطغى أن رآه استغنى﴾ [العلق، 6-7] استغنى ليس فقط عنده مال ولهذا تجد ارتباطًا بين ربط العلم والمكانة بالله وبين هذه الآيات بأن الإنسان إذا استغنى بالعلم يشعر بالطغيان، إذا استغنى بالمال أو بالجاه يشعر بالطغيان: ﴿إن إلى ربك الرجعى﴾ [العلق، 8]. صحيح أنت تملك كل شيء لكن هذه أمانات بيدك سوف ترجع إلى الله، سوف تحاسب، تأديب للإنسان بأنك كنت علقًا، فالله هو الذي أكرمك وعلمك بالقلم وأغناك ولكن سوف ترجع إلى الله.

فإذًا، لا مجال للطغيان وللانحراف ما دام كل شيء من الله وجميع الأشياء أمانة من الله والإنسان مستخلف على كل هذه الأشياء.

ثم يستعرض صورًا للإنسان الطاغي، هذه الصور في الروايات نزلت أو ذكر في موردها "أبو جهل" أنه كان يمر فوجد رسول الله مصليًا فقال: والله سوف أدوس على رقبته. فرسول الله (ص) نهره فحصل بينه وبين رسول الله نوع من المشادة في هذا المكان وما توقف. وفي حديث آخر بأنه راح ورجع فقال: والله وجدت بيني وبينه خندقًا عميقًا وهكذا. ولكن كما يقول بعض كبار المفسرين آيات غير واردة في خصوص "أبي جهل" ولا آية واردة بخصوص شخص معين، المورد لا يخصص الآيات. مثلًا الآية تنزل في خصوص خبر ما: ﴿إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا﴾ [الحجرات، 6] مثلًا، لكن يستفيد منها في كل الأشياء. القرآن لجميع الأزمنة وجميع الأمكنة، في مورد معين تنزل آية ولكن لجميع الأمة، ففي مورد "أبي جهل" نزلت ولكن الآية عامة. ﴿أرأيت الذي ينهى * عبدًا إذا صلى * أرأيت إن كان على الهدى * أو أمر بالتقوى﴾ [العلق، 9-12]، وفي سورة ثانية ﴿أرأيت إن كذّب وتولى * ألم يعلم بأن الله يرى﴾ [العلق، 13-14] صور لواقع الإنسان. الصورة الأولى والثالثة صور قبيحة صور الطغيان، والصور الثانية صور الإنسان الذي يكون على الهداية.

﴿كلا﴾ ثم بعد هذه النصيحة قضية أن كل ما تملك من القوة والجاه والمال من الله، وأن الله خلقك من علق، وأنك سوف ترجع إلى الله، بعد هذه النصائح التوجيهية التربوية يستعمل أسلوب التهديد كما هو متعارف، ولكن التهديد بلغة هي كانت تنعكس على نفوس العرب كما قلنا على الفطرة العربية الطبيعية غير المشوهة، والتي كانت تنتبه إلى دقائق هذه الكلمات فكان يتأثر جدًا بهذه الآيات. ﴿كلا لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصية﴾ [العلق، 15] إذا ما انتهى "أبو جهل" أو أي إنسان ينهى ﴿عبدًا إذا صلى﴾ [العلق، 10] ويطغى إذا استغنى أو كذب وتولى، أي إنسان من هذا النوع الذي ضاع نتيجة للأمانة الإلهية، الله سبحانه وتعالى يؤدبه ﴿لئن لم ينتهِ لنسفعًا بالناصية﴾ النون للتأكيد الخفيفة مثلما يقولون، يعني لنأخذن بعنف بناصيته، الشعر هنا كني بالناصية ﴿ناصيةٍ كاذبةٍ﴾ [العلق، 16]، يعني سوف نأخذ بقوة وقهر هذه الناصية الموجودة على هذا الجبين الكاذب الكافر، طبعًا استعمال الكلمات في موردها حتى تعطي هذه الكلمات الانعكاس الروحي في نفوس المستمعين.

﴿لنسفعًا بالناصية ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئةٍ﴾ سوف نؤدبه، ماذا يقول بعد موت "أبي طالب" كما يقول "أبو جهل" أو ماذا يقول أي إنسان في العالم: ﴿فليدع ناديه﴾، هل هو يتوسل ويتمسك بجماعته، بناديه، بحزبه، ببني قومه، بعشيرته، بأي شيء يعتز؛ هو ينهرك، ويعارضك، ويعارض ﴿عبدًا إذا صلى﴾، كل عدو في سبيل الحق يحارب الحق على ماذا يستند؟ ﴿فليدع ناديه﴾؟ اتركه يدعو جماعته، ﴿سندع الزبانية﴾، إذا هو متمسك بالنادي، يتمسك بجماعته نحن ندعو ونسيطر عليه، "الزبانية" طبعًا الزبانية شأن من شؤون جهنم، شأن من شؤون العذاب. بهذه الطرق هذه الكلمات الفصيحة الغريبة كانت تفتح مجالها في عقول وقلوب العرب ولا تزال تفتح وتستعمل أساليب الدعوة والتهديد والتأديب والنصيحة، وبهذه الطريقة تجعل الإنسان يتأدب ويسلك السبيل الطيب الخير.

ثم تشير الآيات الكريمة في هذه الآية الأخيرة بأنه لا تخف، بأنه إذا يهددك بالسجود وأنه إذا سجدت يتصرف تصرفًا غاليًا؛ إذًا، السجود... هذا السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض، هذا السجود الذي هو غاية الخضوع والتواضع، لكن في الحقيقة وسيلة للتقرب إلى الله تعالى ووسيلة للاقتراب إلى الله تعالى ولهذا لا تطعه ولا تبالي برأي هذا وكن على ما أنت عليه سابقًا من السجود والإطاعة ولا شك بأن هذا يقربك إلى الله.

طبعًا، هذه الآية من آيات السجدة الأربع الواجبة في القرآن الكريم، والذي يتلو هذه الآية يسجد سجودًا واجبًا، ولا شرط في السجود الطهارة، والقبلة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، حتى وضع الأركان السبعة غير معتبر في هذا السجود. وحين يضع جبهته على الأرض أو أي مكان آخر يقول كلمات تدل على خضوع الإنسان وسجود الإنسان وتواضع الإنسان، والمستحب أن يقول: لا إله إلا الله حقًا حقًا، لا إله إلا الله إيمانًا وتصديقًا، لا إله إلا الله عبودية ورقًا، سجدت لك تعبدًا ورقًا لا مستأنفًا ولا مستكبرًا، أو ما يعطي هذا المعنى، معنى الخضوع والتواضع أمام الله والحقيقة أن التواضع الكامل والاستسلام الكامل أمام الله هو العظمة وهو الكبرياء... هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

بهذه الكلمة تنتهي هذه السورة التي هي السورة الأولى أو الآيات الأول منها هي الآيات الأولى من الوحي، وهكذا تنتهي أيضًا دراسة التفسير عندنا في هذه السنة، والإخوان إن شاء الله في خلال امتحاناتهم أيضًا يسألون عن بعض ما ذكر في هذه التفاسير، بإمكانهم أنه بخلال هذه الأيام يحضرون أنفسهم. وهذه السور التي قرأناها من آخر القرآن إلى هذه الآيات طبعًا على الأقل يجب أن يعرف ما معاني الكلمات وبعض الأشياء والتفاسير التي ذكرناها في خلال هذه الفترة والأشهر التي مرت.

غفر الله لنا ولكم.

والسلام عليكم.