* مؤتمر "كلمة سواء" التاسع: موقع الحرية في الاصلاح والتجديد

باسمه تعالى

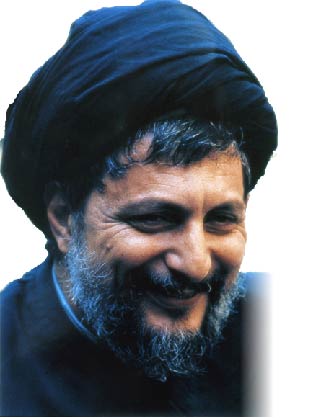

لعل الإمام السيد موسى الصدر (أعاده الله) من الشخصيات الإسلامية النادرة التي شهد القرن العشرين مسيرة جهادها وتفوقها وشاهد مسيرة ظلمها الكبرى ليس على صعيد الاختطاف الجسدي فحسب بل على اجتزاء الاستحضار "المناسباتي" الذي يأتي في بعض الأحيان ليس كوفاء لهذا العملاق الفكري والسياسي والإنساني بل بالعكس كاستحضار استخدامي ـ استهلاكي، ولكن العمل المخلص والدؤوب لمؤسسات الإمام الصدر ولمركز الأبحاث والدراسات يعوض بعضاً من هذا التغييب الثقافي ويمأسس للنمط المعرفي الذي اختطه "إمام" في الفكر وقدوة في السلوك وسيد في المقاومة ومجدد في الرؤية الفقهية والتنظيمية والسياسية.

لا أبالغ في القول أن جوانب من شخصية الإمام المغيب ما زالت مغيبة ومنها تجديده الفكري والفقهي والاجتماعي وهي جوانب هامة لا يمكن تجاوزها في محاولتنا فهم رؤية الإمام الاجتهادية الخاصة داخل النطاق الإسلامي التي جعلته متقدماً على أقرانه من العلماء بمدة تصل إلى حدود ثلث قرن من الزمن أو يزيد (كما سيتضح في سياق البحث) بما يجعل كثيراً من آرائه التفصيلية ذات فعالية تاريخية راهنة رغم اطلاقها في الستينات من القرن العشرين لا بل يمكنني الادعاء أن بعضها لم يُطرح من قبل غيره حتى الآن وهو ينتظر أن يستوفي ظروف طرحها التي لم تتضج بعد وربما تحتاج إلى نحو عقد من السنين.

إن من جوانب مظلومية الإمام الصدر تفويت فرصة الاتكاء إلى إنجازاته التجديدية (الفكرية والفقهية) والإصلاحية (الاجتماعية والسياسية) على مدى السنوات الماضية. وإذا كانت الحرب اللبنانية قد أصابت فيما أصابت أولويات برنامج الإمام للتغيير فإن توقفها منذ العام 1990 وإعادة اكتشاف الكثير من المخلصين لخطاب الإمام الاستشرافي الذي سبق الجميع في موضوعات كالصراع مع العدو الصهيوني أو الملف الداخلي اللبناني بتشعباته الإقليمية والدولية، يوضح لنا أصالة الرؤية الإصلاحية التي حملها الإمام وسلامة مشروعه التغييري الشامل وثاقب بصيرته المستقبلية بما يجعله الآن في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يمثل مساحة الاجتماع الحتمية ونقطة الانطلاق الضرورية لكل القوى على الساحتين الوطنية والشيعية إذا ما أرادت الدخول في أرضية مشتركة وأصيلة لبناء مشروع إصلاح او مستوى ما من مستويات الوحدة او العمل المشترك.

بهذا المعنى يمكن الحديث عن أحد الملامح الفريدة في شخصية الإمام الجامعة وهي خاصية "التواصل" (عكس المفاصلة والانقطاع) وهي خاصة قد يجدها الباحث تخترق مختلف مستويات تحليل هذه الظاهرة الإنسانية المميزة . ليس فقط في حقل "التواصل" اللغوي ـ الإعلامي ـ العلاقاتي الذي أجاده الإمام الصدر باحتراف فاق بعض المتخصصين فيه بل يمكننا هنا الحديث عن دور الإمام في التواصل التاريخي بين حقبتين معرفيتين هما حقبة عصر النهضة التي امتدت إلى بداية القرن العشرين وحقبة التجديد الراهنة التي انطلقت منذ تسعينات القرن نفسه وبدايات القرن الحالي (الحادي والعشرين).

وهذه السمة التاريخية ـ المعرفية ذات أهمية بالغة لأنها تمثل رؤية تأسيسية لكثير من المواقف الإصلاحية الأخرى. بسبب السياق المغاير الذي ساد الخطاب الإسلامي المعاصر.

1ـ التواصل مع عصر النهضة والرؤية الكونية

يمكن اعتبار الإمام الصدر امتداداً تجديدياً للحظة النهضة التي قادها السيد جمال الدين الأفغاني (الاسد آبادي) (ت 1897) وتلميذه الشيخ محمد عبده (ت 1905) والمرجع الميرزا محمد حسين النائيني (ت 1936) أحد أهم منظري حركة "المشروطة" في ايران.

ويتميّزالافغاني والنائيني برؤيتهما الإصلاحية الشاملة في الفكر والفقه والسياسة والاجتماع، فيما انحسرت إصلاحية محمد عبده لاحقاً عن إصلاحية استاذه الأفغاني لتهتم بالجانب التربوي ـ الفقهي فقط. وعلى منواله نسج محمد رشيد رضا (ت 1935)الذي أخذ على الأفغاني رؤيته السياسية التغييرية بالقول أنه "افتتن بالسياسة" قبل أن يمارس رضا انقطاعاً نوعياً عن لحظة النهضة (الافغانية) بانحيازه إلى الفكر السلفي الذي يختصر الإصلاح بالجانب العقائدي ويختزل به كل مستويات التحليل الأخرى للمشكلة الاجتماعية أو الصراع الحضاري.

لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد فقد ازداد حجم الانقطاع عن تراث لحظة النهضة منذ ما بعد إلغاء الخلافة العثمانية وتأسيس الحركات الإسلامية الأم في المشرق العربي، على خلفية صراع الهوية والمطالبة بعودة الخلافة أو تطبيق الشريعة كمدخل لرؤية أي نهوض أو تقدم أو استعادة القوة السياسية أو التنمية الاقتصادية.

توج المسار بفكر راديكالي انغلاقي ساهمت فيه ظروف القهر الاجتماعي الداخلي والقهر الاستعماري الخارجي وكان الشهيد سيد قطب (ت1966) أبرز أئمة هذا المسار الذي أدى إلى انبثاق تيارات التكفير والهجرة والإلغاء (كما أن تقي الدين النبهاني (ت1977) وأبو الاعلىالمودودي(ت1979) كان لهما تأثير موازٍ أيضاً لكن سيد قطب كان أكثر شيوعاً).

أسس قطب فكرة الانفصال والمفاصلة عن الفكر الإنساني (غير الإسلامي!) وللقطيعة مع المجتمع المعاصر الذي وصفه بالجاهلية الحديثة وصولاً إلى حصول غربة شعورية نفسية واجتماعية عند المسلم المؤمن تجاه عصره ودولته ومجتمعه "الجاهلي".

سرت تعاليم قطب في المشرق العربي السني والشيعي سرياناً قوياً إلى حد تدريسها في حلقات الأحزاب الإسلامية الكبرى، فيما بقي الإمام الصدر من العلماء القلائل الذين لم يتورطوا في الانقطاع الفكري عن لحظة الوعي النهضوي الحديثة.

إن مقارنة بسيطة بين نصوص انتجت في سنوات متقاربة (1964 ـ 1965) للإمام موسى الصدر وللشهيد سيد قطب توضح لنا التباين المعرفي النوعي بين المفكرين:

موقف السيد موسى الصدر من الثقافات الوافدة (عام 1965م)

موقف الشهيد سيد قطب من الثقافات الوافدة (فترة 64- 1965م)

".. واجه الإسلام فيها لأول مرة ثقافات جاءت من مصادر غير إسلامية، واجه الإسلام هذه الثقافات وكان الدين لا يزال حياً في قلوب أتباعه (…) وذلك فيما بلغ الزحف الإسلامي كلاً من الاسكندرية وجنديشابور وحران والهند ومرو، وكلها مصادر الثقافة العالمية في القرن الثامن من البلاد (…). انتقلت الثقافة في مختلف حقولها إلى المجتمع الإسلامي، فلاقت شيئاً من الاصطدام والتردد. ثم انتقلت وأصبحت جزءاً من الثقافة الإسلامية، وتوسعت ونشطت حتى لكأن المجتمع الإسلامي هو صاحب الثقافة، فأدى الأمانة بدوره إلى العالم. فلندرس قليلاً هذه القصة ونستخرج منها قانوناً لموقفنا من الثقافة الحديثة. (…)

إن حركة الترجمة والنقل كانت موجهة، وكانت بتكليف من قادة المسلمين الذين كانوا يراقبون انسجام الثقافات الجديدة مع الجسم الثقافي الإسلامي (…) ولننظر الآن في موقف علماء الشريعة أمام هذا الزحف الثقافي الغريب, نجد أن أكثرهم كانوا يرحبون به وينشطونه، ونكتفي هنا بموقف إمام الفقهاء أبي عبد الله جعفر الصادق، فنرى في موقفه تشجيعاً للثقافة بمختلف حقولها وتعليماً لتلامذته، وتعيين بعضهم للاختصاص فيها (…).

"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد صنع جيل خالص القلب ـ خالص العقل ـ خالص التصور ـ خالص الصور. خالص التكوين من أي مؤثر آخر غير النهج الإلهي، الذي يتضمنه القرآن الكريم.

ذلك الجيل استقى إذن من ذلك النبع وحده.فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد.. ثم ما الذي حدث، اختلطت الينابيع! صبت في النبع الذي استقت منه الأجيال التالية فلسفة الاغريق ومنطقهم وأساطير الفرس وتصوراتهم، وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى، وغير ذلك من رواسب الحضارات والثقافات.. واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم، وعلم الكلام، كما اختلط بالفقه والأصول وأيضاً. وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الأجيال بعد ذلك الجيل، فلم يتكرر ذلك الجيل أبدا"ً.

ثمة فارق جوهري بين نظامي التفكير في الخطاب الديني (الاسلامي هنا): 1ـ الانقطاعي- التقوقعي و2 ـ التواصلي- التفاعلي، هو ما يتعلق بدور الإنسان وعلاقته بالكون والإبداع البشري، وعلاقة المعرفة الإنسانية وتكاملها مع المعرفة الإلهية ـ الدينية، ومواءمة العقل والوحي والعلم والدين، وعلاقة كل ذلك بتجليات الحقيقة في صورة جديدة مع تنامي الوعي الإنساني للكون والحياة، ومن ثم إمكانية مواكبة الوعي البشري للنص الديني بمعانٍ جديدة تتوالد في علاقة تفاعل إيجابية بين المعرفة البشرية والواقع الاجتماعي من جهة والنص الديني المقدس من جهة أخرى.

يمكن الاشارة الى بعض مواقف الامام الصدر في هذا الاطار:

" (...) 1 ـ يهتم الإسلام بتكوين ثقافة إسلامية مؤمنة للمسلم.

2 ـ يفتح صدره لقبول الثقافات البشرية، فيقتبسها ويهضمها وينشطها، يعتبر أن هذه النشاطات من واجبات الإنسان في الحياة ورسالته في الكون(...). "الثقافة الإسلامية تحرك الإنسان حركة دائمة نحو التقدم، في مختلف مجالات التطور العقلي، وتتحمل كل جديد بقلب معشاق، وتعتبرها سلوكاً إلى الله، ومعرفة له وكمالاً للإنسان(…). إن الإسلام، كما قلت، يرحب بكل حركة فكرية وإيجابية، وكل تطور عقلي سليم، ويعتبر كل هذا جزءاً من رسالة الإنسان في الحياة وواجباً من واجباته. ولا تنتهي فاعلية الإسلام عند هذا الحد فهو يدخل هذا العنصر الجديد في جسمه الثقافي الكبير، ولا يبدي الإسلام أي تحفظ تجاه النشاطات الثقافية بسبب التخوف على ذاته. أو إضعاف الدين في نفوس أبنائه، فالإسلام يضع للدين مكاناًَ أصيلاً لا يمكن أن يقوم مقامه شيء من العلوم والتشريعات(…)". والقرآن الكريم، هذه الحقيقة، تنكشف في كل مرحلة أيضاً، بصورة جديدة تناسب الصور الجديدة للكون وللإنسان، وتوجه الإنسان لخطوة إيجابية جديدة في الكون.

إن هذا الانسجام الحقيقي بين الكون والإنسان وبين كتاب الله، هو انسجام فطري كوني يكشفه المبدأ الذي ذكرناه من مراحل إدراك القرآن وصوره المتفاوتة عمقاً واتجاهاً، وهو يبين لنا بوضوح إمكانية تنظيم الكون، أو الكتاب التكويني على حد تعبير المتكلمين، بواسطة الكتاب التشريعي الإلهي، أي القرآن، في أي زمان ومع أي عهد وتطور.

(...) فالمستمع للكلام الإلهي يحق له أن يفهم منه كل شيء، في أي جانب من الواقع وفي أي حقل من المعرفة وبأي درجة من العمق والخفاء، شرط أن لا يتجاوز فهم السامع المفسر مدلول الكلمة، ولا يتعدى التفسير محتوى الكلام ودلالاته الوضعية حقيقة ومجازاً وكناية.

إن كلام الله هو كالحقيقة العينية، أو هو الحقيقة بعينها، له جوانب من الدلالة ومراحل من التفسير، كل واحد منها مقصود للقائل، حجة على المستمع وطريقاً للمؤمن".

مهدت هذه الصورة الكونية للعالم الواقعي ودور الانسان في اكتشاف العالم وتطور فهمه للنص الديني، لتقديم رؤية "تواصلية" مع العالم ومع الآخر فلم تعتبر أن أي حضارة خارج السياق الإسلامي هي بلا معنى أو متخلفة أو عدوانية بطابعها وجاهلية كما هو مآل الخطاب القطبي وما بعده. هذا الموقف نفسه عاد اليه بعض كبار مفكري التيارات الاسلامية منذ التسعينات في اطار جهودهم للخروج من نظام التفكير(القطبي) الانقطاعي السابق الذي تأثروا به لنحو عقدين من السنين .

لقد ميز الإمام الصدر بين العوامل الدينية والعوامل غيرالدينية في صعود الحضارات وتقدمها مقترباً من نظرة مالك بن نبي (ت1973) لكنه أضاف إليها رؤيته الخاصة والفريدة حول انفتاح الأديان (والثقافات) على بعضها من خلال مساحة مشتركة وهي "التصوّف" متقدماً إلى ساحة الحوار الديني والثقافي حاملاً معه تراث التصوف الإسلامي وامتداداته على الأديان الأخرى بخلاف محاولات متأخرة تتقدم للحوار دون أفق مسبق أو كإجراء بلا مضمون ولمجرد اللقاء (الحوار للحوار فقط). إن موقف الإمام الصدر حول استفادة الثقافات من بعضها البعض والتراكم التاريخي بينها وحوار الأديان انطلاقاً من أرضية مشتركة، سبق دعوات الحوار بين الثقافات التي برزت في السنوات الأخيرة وهي تجاوزت عقدة الصراع الحضاري الحتمي التي انزلق اليها بعض الإسلاميين على خلفية نعت كل ما هو مختلف عن رؤيتهم هم للحضارة والتاريخ بأنه "جاهلية حديثة" وقابلهم في ذلك تيار غربي استعلائي يرى في الحضارة الإسلامية خطراً على الغرب والإنسانية ويحدد الموقف منها بالصراع الحتمي.

منذ الستينات حملت الرؤية للعالم كما قدمها الإمام الصدر فهماً تواصلياً بين الحضارات وبين الديني الإلهي والدنيوي البشري يقوم على التناغم بين الكوني والتشريعي، وبين العلمي المتغير المتطور والديني المتجلي دائماً حسب تقدم أفهام البشر.

انها رؤية دينية للعالم لكنها "تواصلية" تسمح بتطور العلوم والثقافات مع تبلور تجليات جديدة للحقيقة وصلت في ذروتها إلى استلهام مقولة انسجام الكتاب التشريعي (القرآن) مع الكتاب التكويني (الكون) لأنهما يصدران عن مؤلف خالق واحد.

استند الإمام الصدر إلى التراث الفلسفي والكلامي والعرفاني الإسلامي ليطور توفيقية محمد عبده بين العلم والدين. ولعل أهمية هذا الموقف المتنور تبرز بوضوح عندما تلاحظ كيف أن مشاريع تجديدية انطلقت من الرؤية نفسها لتقدم مساهمة معرفية تقرأ العالم برؤية دينية توحيدية معاصرة عبرت عن احدى اشكالها مدرسة "إسلامية المعرفة" منذ اواخر الثمانينات باللجوء إلى(مفهوم) كتاب التشريع وكتاب التكوين نفسه الذي سبقهم الى استلهامه الإمام الصدر منذ الستينات.

2 ـ الإمام الصدر وتواصل التجربتين الايرانية والعربية:

تجمع شخصية الإمام الصدر في بعدها الثقافي ـ التاريخي- السوسيولوجي ثلاث تجارب حضارية ممتدة في الإسلام الشيعي مع خصائص مميزة لكل منها:

ـ المدى الإيراني بخلاصة تجاربه منذ عهد الصفويين وحتى منتصف القرن العشرين وهي تجربة غنية بعمقها الفلسفي والعرفاني (كشفت كتابات هنري كوربان حجم الهوة والانقطاع الذي كانت تفصل بين المدى الثقافي - الفلسفي الإيراني والمدى الثقافي ـ الغربي وكذلك العربي ودشن عبر ترجماته افتتاح التواصل مع الفلسفة والعرفان الإسلاميين الإيرانيين المغيبين إلى العالم).

ـ المدى العراقي والعمق النجفي باشكالياته الفكرية وملابسات العلاقة مع الدولة القطرية القهرية وإخفاقات ثورة العشرين وتداعياتها، والمفتوح على قضايا العروبة وفلسطين والصراع مع المحاور الدولية والسجال الحاد مع التيارات العلمانية والشيوعية.

ـ المدىاللبناني وخصوصياته المختلفة.

اجتمع في التجربة الأولى غنى الثقافة الفلسفية العرفانية التي مثلها أساتذة الصدر (مثل السيد محمد حسين الطباطبائي) مع غنى التجربة السياسية للمؤسسة الدينية الإيرانية وقدرتها على التأثير بالمجتمع والدولة معاً، العلاقة مع الجماهير ومع السلطة وهي تدشن أبرز معارك المؤسسة مع السلطة الاستبدادية واحتكاراتها الاقتصادية في معركة التبغ عام 1893 مروراً بالحركة الدستورية (المشروطة) التي شهدت أول تنظيرات الدولة الإسلامية الدستورية وفقاً للمذهب الشيعي التي تقيم ولاية الأمة الدستورية الديموقراطية تحت عباءة ولاية الفقيه مع كتاب "تنبيه الأمة وتنزيه الملة" للميرزا محمد حسين الغروي النائيني.

هذه التجربة الغنية حملت بذور الوعي السياسي ببنية الدولة الحديثة وقهريتها وبيروقرطيتها واختلافها عن دولة الخلافة السلطانية التاريخية وهو ما لم يدركه كثير من منتظري الحركات الإسلامية العربية في الاتجاهين السني والشيعي حتى الثمانينات.

ان تواصل التجارب الثلاث : الإيرانية ـ العربية (العراقية) - اللبنانية، في تجربة الإمام الصدر كونت لديه وعياً حاداً بمختلف جوانب الأزمة التي تعانيها المجتمعات الإسلامية والعربية وضرورة السعي لإصلاح شامل وفق رؤية أوسع من المعهود عند الإسلاميين الآخرين، لا تختزله بالجانب التربوي فقط ولا السياسي فحسب ولا الفكري لوحده. وتجعل للتنمية (الإنسانية الشاملة وفقاً لمفهومها الحالي لدى الأمم المتحدة)، أولوية طالما غابت عن رؤية الحركات الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين، هذه الرؤية الشاملة للإصلاح الأقرب إلى نظرة الأفغاني حملت بذور التواصل مع المدى العربي الواسع بامتدادها إلى دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي كان والد الإمام المغفور له السيد صدر الدين أحد أركانه.

أدرك الإمام مبكراً العلاقة بين الوحدة الإسلامية وضرورات المواجهة الكبرى مع الاستعمار (الغربي) والاحتلال (الصهيوني) ودورها أيضاً في التنمية فكان من أوائل العاملين على تحقيق مستوى متقدم من مستويات الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية.

طرح الإمام منذ العام 1969 مقترحات عملية لتعزيز الوحدة داخل الأمة الإسلامية بين المذاهب المختلفة فدعا، من بين امورعديدة، إلى حل مسألة إثبات الهلال وفق رؤية فقهية تجديدية تعتمد وسائل علمية حديثة لتوحيد الأعياد وبدايات الشهور القمرية كمظهر من مظاهر وحدة الامة الاسلامية. وهو أمر يطرح اليوم- بعد ثلاثين عاماً من قبل بعض الفقهاء والمفكرين المسلمين- للخروج من مشكلة تفاوت إثبات يوم العيد أو بداية الصيام.

لكن المسعى الوحدوي للإمام الصدر كان أكثر شمولاً فهو تجرأ على طرح مسائل تفصيلية لم تطرح علناً حتى اللحظة، منها مثلاً السعي لتوحيد بعض الشعائر العبادية كالآذان والجماعة وصولاً إلى توحيد الفقه الإسلامي وكذلك العقيدة الإسلامية.

على أن الرؤية التجديدية الفقهية لم تقتصر على الجانب الوحدوي بين مذاهب المسلمين بل شملت كثيراً من مناحي التطبيقات الفقهية المتعلقة بالحقوق المالية الشرعية كالصدقات والزكاة حيث دعا الإمام الصدر إلى مأسسة العمل المالي الخيري على طريقة الضمان الاجتماعي للعمال والخروج من عقلية المساعدة "الاجتماعية" على طريقة الصدقة إلى نحو من المساعدة لإدارة الانتاج بما يمنع التكاسل ويحرك الدورة الاقتصادية ويحمي العامل من لحظات البطالة والمرض من خلال الحقوق الشرعية وتحديث أسلوب صرفها ويسمح بتوسيع موارد المصارف نحو التعليم والصحة وسد عجز الشركات التعاونية وتأمين القروض بدون فوائد.

باختصار يقدم الإمام الصدر منذ أربعين عاماً رؤية فقهية - دينية - تحديثية لإدارة الأموال الشرعية ومأسستها بما يشكل مدخلاً لحماية اجتماعية للطبقات الفقيرة والكادحة ويدخلها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن عقلية "التسول" الاجتماعي.

3 ـ مصالحة الخصوصية اللبنانية مع الانتماء العربي والبعد الاسلامي

إن تواصل التجارب الثلاث في تجربة الإمام الصدر كون وعياً شاملاً وحاداً بضرورة الإصلاح وفق رؤية شاملة لا تختزله بالمنحى التربوي وحده ولا السياسي فقط ولا الفكري وحسب، في نظرةٍ أقرب إلى رؤية الافغاني مع إدراكها لامر هام يغيب عادة عن وعي اصحاب مشاريع تغييرية كبرى ومنهم الاسلاميون وهو الخصوصيات العائدة لكل مجتمع . حيث أدرك الإمام الصدر بسرعة مذهلة خصوصيات الاجتماع اللبناني وشروط تكوّنه وسياقات الخلل المتفشية فيه، فأدرك شرط التنوع الثقافي والديني وتعامل معه بإيجابية، لكنه اكتشف خطورة المرض الطائفي في البنية السياسية للدولة خصوصاً في تحالفه مع الاحتكار والتمييز الاجتماعي والتهميش والحرمان. وهو ما حدا به إلى التحذير من تداعياته على الوطن ومستقبله منذ أواخر الستينات.

أما الشرط الآخر فهو المدى العربي للبنان المطل على الجرح الفلسطيني والمتداخل معه فاكتشف مبكراً أن الحفاظ على التنوع الديني والاستقرار الاجتماعي مشروط بإصلاح البنية السياسية والاجتماعية ولكن ليس على حساب انتماء لبنان العربي ودوره في الصراع ضد العدو الصهيوني ودعم قضية الشعب الفلسطيني.

انطلاقاً من ذلك صاغ الإمام رؤية لبنانية للصراع العربي الصهيوني تعتبر الكيان الصهيوني العنصري النقيض الحضاري لصيغة التعايش الوطني اللبناني وخطراً وجودياً على الارض والمياه. ورؤية شيعية للاندراج في الاجتماع اللبناني تحمل قيم التضحية بالمال والنفس لحماية الحدود الجنوبية للوطن من العدو والمبادرة الى مساندة كل محروم الى اي فئة انتمى، فلم يجد تضاداً بين خصوصية لبنان والدائرة القومية العربية ولا تضاداً بين الانتماء الشيعي وامتداده الثقافي العقائدي مع العمق العراقي والإيراني والانتماء الوطني للدولة اللبنانية.

هكذا قدم رؤية تواصلية لا انقطاعية بين مختلف دوائر الانتماء والهوية المركبة المنفتحة ولكن المتمسكة بشخصيتها الأم الثابتة.

ابتدأ الإمام باصلاح نظرة الشيعة الى رجال الدين فأعاد أحياء دور رجل الدين داخل مجتمعه ووطنه. فكان لا بد من سحب الديني من سلطان السياسي خصوصاً استتباع الزعامة السياسية الاقطاعية لأعضاء المؤسسة الدينية وتحويلهم إلى ملحق وتابع في صراع الزواريب المناطقية والمصلحية للسياسيين. وبذلك سحب الإمام الصدر رجل الديني الشيعي اللبناني من زوايا التهميش إلى إدارة الصراع وتوجيه المجتمع ونقل الشيعة من الدور الهامشي في الدولة والمجتمع إلى الفعالية السياسية والاجتماعية .

كان لهذاه الرؤية وما رافقها من اداء غير معهود لرجل دين غير تقليدي اثارهامة في الاجتماع الشيعي منها:

ـ إحداث تغييرفي الوعي حول الذات والآخر من خلال اعتماد الفكر الإسلامي المستنير في إدارة المشروع السياسي والوطني للشيعة، وهو ما استغرق فترة الستينات، ثم الاستناد إلى ذلك الفكر في تنظيم الفاعلية الاجتماعية والمؤسسية للمجتمع الشيعي اللبناني وفقاً للآليات المتاحة في المجال اللبناني. وهو ما طبع الفترة الثانية الممتدة منذ اواخر الستينات وحتى بداية الحرب الأهلية اللبنانية.

ـ مصالحة الشيعة والمؤسسة الدينية تحديداً مع فكرة الدولة المعاصرة على قاعدة مشروع واضح إصلاحي للنظام السياسي ومطلبي على الصعيد الاجتماعي قوامه المساواة والمشاركة في صنع القرار وإدارة البلاد والمساهمة في المواجهة العربية للمشروع الصهيوني.

ـ إدخال المجتمع الشيعي والمناطق المحرومة في عملية التنمية الشاملة من خلال مكافحة ثالوث الجهل والمرض والفقر، وبناء مؤسسات تربوية واستشفائية وتأطير النشاطات الاجتماعية والاقتصادية وتوجيهها وتحديث الوعي عند الطبقات الثرية والفقيرة معاً.

أقام الإمام على هذا الصعيد جسراً للتواصل بين الشيعة ومحيطهم السياسي وبيئتهم المتنوعة، في الفكر وفي الممارسة أيضاً، وشكّل رافعة تحديثية لشرائح واسعة من المجتمع اللبناني على أسس دينية منفتحة.

4 ـ تجاوز الخطاب التجريدي النظري عند الحركات الإسلامية

مثلما لم ينزلق الإمام الصدر في السياق الذي تورط فيه الفكر الإسلامي في فترة ما بعد النهضة نحو قوقعة الهوية المنقطعة عن العصر والمجتمع (كما أشرنا في النقطة الأولى) فإنه تجاوز أيضاً المستوى الطوباوي للطروحات الفكرية والسياسية الذي انحصرت فيه مساهمات أغلب التيارات الإسلامية المعاصرة، إلى تقديم برامج وأجوبة محددة عن حاجات وتساؤلات المجتمع المعاصر(في مثاله اللبناني). الامرالذى كان محور النقد الذي مارسه التجديديون منذ ثمانينات القرن العشرين على الخطاب الاسلامي الممارس من قبلهم خلال العقود السابقة ،ومن ذلك التعميم والافتقار الى المناهج العملية وغياب الآليات وعدم التواصل مع الواقع المعاصر.

إن التجديد في الوسائل والآليات والبرامج العملية أمر لم يتوفر لإسلامي آخر معاصر للإمام الصدر (المجلس الشيعي، حركة المحرومين، مجلس الجنوب ، مؤسسات فنية وتربوية، وأوراق عمل لأمور محددة كتوحيد الفقه بين المذاهب، أوراق سياسية/ الوثيقة الدستورية، اقتراحات محددة ومطالب محددة. ووسائل واضحة/ إضرابات واعتصامات، تظاهرات، إنجازات محددة/ مطالبة بانشاء طرق سريعة الى المناطق النائية، مشاريع المياه والسدود، مشاريع زراعية، صناعية، سياحية محددة.استخدام الدراسات العلمية والاحصاءات في المطالب التنموية ومتابعة المؤسسات والمشاريع الرسمية).

5 ـ استشراف المستقبل

شكل وعي العصر والحاضر مقدمة للتواصل مع آفاق المستقبل ومخاطره اذ

حمل أداء الإمام الصدر وخطابه معطيات ومواقف ثبتت صحتها بعد عقود رغم الجدل الذي أثارته حينها والافتراءات التي سيقت ضده.

أ ـ من هذه المواقف الاستشرافية موضوع المقاومة في الجنوب وعلى الحدود، إذ طالما عاب سماحته على النظام السياسي اللبناني تحييده للبنان عن الصراع العربي الصهيوني وعدم تهيئة المجتمع اللبناني للدفاع عن نفسه ضد الاعتداءات الإسرائيلية، داعياً بشدة إلى تأسيس مقاومة أهلية وجيش شعبي غير الجيش النظامي على الحدود الجنوبية وتسليح الشعب هناك للمساهمة في الدفاع عند أي طارئ. سبق الإمام الجميع لتأسيس منطق المقاومة القائل أن قوة لبنان في مقاومته وليس في ضعفه. وقد ثبت خصوصاً منذ التحرير عام 2000م أن منطق الإمام الذي صدح به منذ ما قبل العام 1970 هو الصحيح خصوصاً وضوح الرؤية لديه بضرورة بناء منظومة دفاع وردع لبنانية تستبق اي عدوان اسرائيلي وليس فقط البقاء اسرى ردود الفعل او رهائن المعطيات الدولية. انه بحق مؤسس المقاومة اللبنانية ضد العدو الاسرائيلي.

ب ـ تحذيره من الخطر الداخلي ومخاطره على مستقبل الوطن وإمكانيات تفتيته أو زواله وهو اجتماع السلطة الفاسدة والمال الجشع لتكوين سلطة "تغوّلية" على المجتمع والأفراد. فهو يحتقر تلك القلة المتحكمة وفقاً لنوازع عصبية وفئوية وطبقية وطائفية بقدر ما تحتقرهذه القلة إنسانية المجتمع المحكوم، وبقدر ما تختفي في أولوياتها الكفاءة على مذبح المحسوبية والمصلحة العامة على مقاسات المصلحة الخاصة. فلم تكن مطالبه لعصبة محسوبة عليه بقدر ما كانت فتحاً للآفاق أمام عامة الناس المستحقين والسماح بتكافؤ الفرص أمام الجميع دون استثناء وإصلاح المؤسسة والبنية وليس توظيف معدومي الخبرة والاقارب والمستزلمين على حساب الكفوئين.

وكم مرة ندد بالفساد الأخلاقي والنزعة الاستهلاكية المشوّهة للقيم والأديان والمغلّبة للشهوات على الأفكار والعقل وبهذا الاعتبار هو مناضل إنساني بدوافع دينية منحاز دوماً لعذابات المحرومين ولمطالب المسحوقين ضد سلطة المحتكرين وتحالفاتهم الاجتماعية والسياسية والايديولوجية.

إن توقعاته وتحذيراته كانت محقة عندما أوقع هذا التحالف لبنان في حرب أهلية لها امتدادات غير محلية، وعند مراهنته على الأمل بإعادة ترتيب الوطن شرط إصلاحه على وفاق وطني واجتماعي جديد وها هي نداءاته المريرة تعود الىالذاكرة وكأنها تطلق الآن عندما نكتشف أن تجمع أحتكار السلطة والمال يكاد يوقع لبنان مجدداً تحت وصاية مالية ـ سياسية عالمية بعدما أدخل الوضع الاقتصادي والمالي إلى هوة خطيرة .

ج ـ رؤيته للصراع مع العدو الصهيوني بابعاده المختلفة الحضارية والدينية والاستراتيجية فهو واضح في اعتباره ان تحرير القدس لا يمكن ان يتم بمعزل عن البعد الديني الروحي، ولا على ايدي من لا يستلهمون هذا البعد الايماني وهو ما اثبتت صحته التطورات الاخيرة خصوصاً في الانتفاضتين الاولى والثانية لان: شرف القدس يأبى ان تتحرر الا على ايدي المؤمنين الشرفاء.

خاتمة:

ثمة عودة إلى الإمام الصدر خصوصاً في المجال اللبناني تشكل تواصلاً مع تراثه الحي المستمر بعد تفويت سنوات امتدت عقوداً، هي تأكيد لأصالة هذا المفكر والقائد والمناضل ولأسبقيته في السلوك السياسي والتنظيمي والاجتماعي ولرؤاه الفكرية ولأولويات برامجه باعتباره همزة تواصل ضرورية بين لحظة النهضة المستنيرة في أوائل القرن العشرين ومحاولات التجديد الدؤوبة في أوائل القرن الحادي والعشرين وصاحب أول مشروع وطني إسلامي ذي انتماء عروبي حمل شريحة واسعة من اللبنانيين وهم الشيعة على الاندماج في موقعهم الطبيعي وحمل راية المقاومة والتنمية والانفتاح .

ـ راجع : وجيه كوثراني، مختارات سياسية من مجلة المنار / رشيد رضا ، بيروت- دار الطليعة، 1980م ،ص 29-30

وحول النائيني وأفكاره: توفيق سيف، ضد الاستبداد،بيروت – المركز الثقافي العربي، 1998م.

ـ الامام السيد موسى الصدر، أبجدية الحوار (إعداد حسين شرف الدين)، بيروت مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت/صور – دار الارقم، 1997م ،ص57 ـ 59 -62.

ـ سيد قطب، معالم في الطريق، بيروت- دار الشروق، ط1973، ص13 ـ 14.

ـ يمكن اعتبار هذه المفاهيم المتعلقة بصورة الإنسان ودوره والمعرفة البشرية ودورها في فهم المعرفة الدينية بمثابة نموذج إرشادي (paradigm) الذي قدمه توماس كون /استاذ فلسفة العلوم (ت1996) في إطار شرحه لمسلمات نظرية تكون تأسيسية بالنسبة لمفاهيم أخرى ومواقف حياتية تتعلق بتغيير النظرة إلى الكون والحياة والإنسان بين نظام فكري وأخر وليست مجرد تغيير كمي او تراكمي في المواقف.(انظر توماس كون، بنية الثورات العلمية، الكويت –عالم المعرفة (العدد168)، 1992م .

ان هذه الرؤية تتعلق بفارق نوعي فيما يتصل برؤية العالم أو الرؤى الكونية وفقاً لنظرية فلهام دلتاي (1833 ـ 1911) وخصوصاً المستوى الثاني منها الذي ركز عليه ماكس فيبر (1864 ـ 1920) وهو المتعلق بالسياق التصوري الواعي والارادي ـ الذي تقع فيه الذات الجمعية نفسها ضمن تقسيمات العالم الواقعية أو المركبة من النواحي الثقافية في الأصل، لكن أيضاً من النواحي الأخلاقية والاجتماعية والسياسية: انظر بخصوص علاقة الصورة الكونية بالمواقف والمفاهيم الاجتماعية والسياسية لحركات الإسلام السياسي المعاصرة: رضوان السيد، الصراع على الإسلام، بيروت، دار الكتاب العربي: 2004، ص125.

ـ أبجدية الحوار، م.س. ص56.

ـ المصدر نفسه، ص85 و96.

- من بين هؤلاء من المدرستين الشيعية والسنية: الموحوم آلة الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين (ت2001) والشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية.انظر بهذا الخصوص : حسين رحال ، اشكاليات التجديد (دراسة في ضوء علم اجتماع المعرفة)، بيروت – دار الهادي ،2004م.،ص 193وما بعدها ص 107- 111.

- انظر مقدمة الإمام الصدر لكتاب المستشرق الفرنسي هنري كوربان الصادر مترجماً باللغة العربية: "تاريخ الفلسفة الإسلامية" عام 1966. وأعيد نشرها في منبر ومحراب ( اعدادحسين شرف الدين)، الصادر عام 1981 وأيضاً في أبجدية الحوار، ص104.

ـ المصدر السابق، ص96.

ـ لمراجعة هذه التجربة انظر: إسماعيل الفاروقي، إسلامية المعرفة (المبادئ العامة،خطة العمل، الانجازات) ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي/ الولايات المتحدة الاميريكية، واعيد نشره في سلسلة قضايا اسلامية معاصرة، قم –ايران،1997م.وكذلك طه جابر العلواني، إصلاح الفكر الإسلامي (صادر عن الجهة نفسها/ المعهد الاسلامي للفكر العالمي). وكذلك محمد ابو القاسم حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية ( اسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية )/ سلسلة قضايا اسلامية معاصرة، بيروت – دار الهادي ،2003م.

ـ انظر رسالة الإمام الصدر إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد عام 1969 ونشرتها صحيفة المحرر بتاريخ 9/10/1969 وأعيد نشرها في منبر محراب (الامام موسى الصدر 1960-1969)، بيروت –دار الارقم ،ص218.

ـ انظر محاضرته في الندوة اللبنانية بتاريخ 6/4/1964 وأعيد نشرها في منبر ومحراب. ص22.

- انظر مثلاً مواقفه الصريحة في خطابه بذكرى يوم الشهيد في الاونيسكو بتاريخ23/5/1976.المعاد نشرها في القرص الالكتروني المدمج الذي يضم كافةالاعمال الثقافية والمقابلات الصحفية للامام الصدرمن اصدار مكتب الانترنت المركزي في حزب الله.

- بعد غياب الإمام عبد الحسين شرف الدين والمصلح السيد محسن الأمين انحسر دور رجال الدين الشيعة بشكل كبير، وانحصر دور الدين في حياة العامة والمثقفين الشيعة لصالح تيارين هما: الاقطاع السياسي والاحزاب العلمانية واليسارية. يشيرالشيخ محمد جواد مغنية إلى تدهور وضعية رجل الدين الشيعي خلال الاربعينات والخمسينات والستينات وتراجع صورته واحترامه لدى الناس وابتعاد الناس والشباب خصوصاً عن المساجد والممارسات الدينية. مما أثر في ثقة رجل الدين بنفسه وصورته عن دوره فانكمشت طموحاته ورؤاه وفعاليته في الوسطين الشيعي واللبناني إلى حدود دنيا.

(انظر: محمد جواد مغنية: إلى علماء الشرع في جبل عامل، مجلة العرفان- العدد 47 أيلول 1959. وكذلك محمد جواد معنية: الوضع الحاضر في جبل عامل (1947 ـ 1961)، صيدا، مطبعة العرفان، وحول صورة رجل الدين السلبية لدى الناس ونفسه وتحوله إلى مورد تهكم المتعلمين وتنذر المتنذرين انظر: نجيب جمال الدين،الشيعة على المفترق، بيروت 1967 (د.ط)، ص100 ـ 101.

وقد تحدث الإمام الصدر عن هذا الوضع بشكل مفصل في مؤتمر صحفي عقده في 15/8/1966 وأعيد نشره في منبرو محراب ص86.

- انظر بهذا الخصوص: هاني فحص،الشيعة والدولة في لبنان(ملامح في الرؤية والذاكرة)، بيروت – دارالاندلس،1996م، ص 53.

-على سبيل المثال أذاع الامام احصاءات حول مساهمات الشيعة اللبنانيين الثقافية والحضارية على مستوى العالم تشير الى ان خمس علماء الدين الشيعة هم من لبنان وخمس الكتب العائدة للطائفة في العلم هي لعلماء لبنانيين مع العلم انهم لا يشكلون اكثر من 1% من شيعة العالم .وان ما من مزرعة او قرية شيعية الا وانتجت فقيهاً او اديباً او فيلسوفا. انطر خطابه في استقبال الرئيس اللبناني شارل حلو بتاريخ2/6/1969.

- من الذين تناولوا الفكر الاسلامي بالنقد في محاولة لتجديده الدكتور حسن الترابي في كتابه ،قضايا التجديد(نحو منهج اصولي)،الطبعة الاولى،1990. وكذلك الشيخ شمس الدين في نتاجه الفكري في العقد الاخير من القرن العشرين. وانظرايضاً حسن جابر،المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر،بيروت دار الحوار ، 2001.

-انظر مثلاً خطابه في كنيسة الكبوشية عام 1975.

- يدعو الامام الصدر القيادات والمؤسسات الدينية الى "وضوح الاهتمام بوضع المعذبين وعدم الرضا بسلوك الظالمين والسعي الدائم للتخفيف عن آلام الناس والغضب على من يحرمهم حقهم. لماذا نترك النضال في سبيل الطبقات الكادحة او المستثمرة تحتكره الاحزاب الالحادية والاسلام لايقبل ايمان من بات شبعاناً وجاره جائع". من كلمته في المؤتمر الاسلامي الثاني بالقاهرة عام 1977. ابجدية الحوار ص 201.